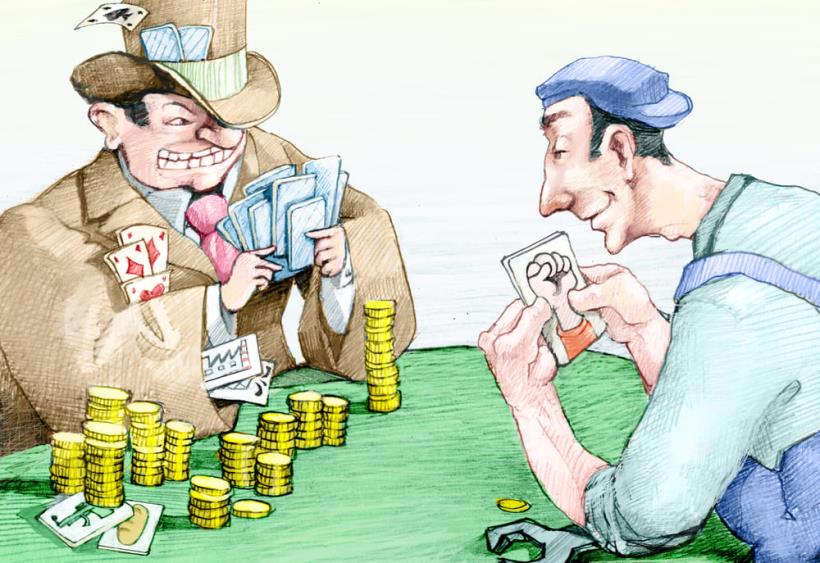

(圖/shutterstock)

.

全球股市從 2017 年 6 月初起,

陸續進入整理格局

受全球政經局勢動盪影響,

全球股市從 2017 年 6 月初起,

陸續進入整理格局。這些政經動盪

(亦即總體系統性風險)包括:

① 9 月 21 日美國聯準會(Fed)公開宣示,

10 月起將正式啟動縮表計畫。

② 繼 Fed 後,歐洲央行(ECB)

也擬停止歐元 QE 政策。

③ 8 月 8 日後,股市捲入朝鮮半島核武危機。

④ 美國將於 2017 年 10 月再度面對債務上限調高。

因為這 4 大系統性風險因素,

美國與全球股市已陷入「四面埋伏」的風險中。

繼續看下去...

(贊助商廣告)

市場風險

指擔心股價或指數下跌

財務理論將金融投資風險區

分為上方與下方風險

「上方風險」是針對空方,

放空與做期貨避險或投機的投資者,

他們害怕股價或指數上揚;

而做多或長期投資者,則擔心股價或指數下跌,

也就是所謂的「下方風險」,

市場所稱風險多是指下方風險。

本文將以淺顯易懂的說明來探討,

面對這 4 個可能風險,

金融投資的應變理念與程序、邏輯。

經過這些邏輯與股價互動,

我們對股市短期無法迴避的風險、更會了然於心。

不同投資者對事件看法

其實計量經濟學與統計學邏輯不會很難,

每種投資類型的投資者,

對本身所認知風險不同;

在系統性方面,短線投資者對消息,

中線投資者對事件,

長期投資者對經濟景氣與國家財政,

分別會特別注重。

而在非系統性(即個別公司獨有的風險),

則短線會注意公司訊息,

中線會留意財務與營收、盈餘及事件;

長線則重視公司治理與現金股利。

個股股價就由上述各種投資者偏好交織而成。

運用科學方法闡述

評估金融投資風險

也因為有這 6 項基本因素,

股價會繞著這些變數交集、不斷對應與變動。

但因市場從業人員、媒體報導與公開訊息等

多聚焦「事件」,因此「事件分析」

被視為最重要的股市分析。

須注意的是,雖然市場研究分析報告

將持股期間區分為短、中、長 3 種期間,

但現實是「時間」無法切割。

所有「長期」多由「短期」集合而成,

沒有短線哪來長線?

因此對多空方向明顯有影響力的「事件分析」,

成為財務金融最基本的研究。

事件或影響程度都要先找到一個「統計量」

理論上所有事件或影響程度都要先找到一個「統計量」,

就是統計學的「估計參數」(Estimator)。

針對事件發生前後日,

配以每天變動的股價指數,

進行量化研究。

如果說 Fed 縮表計畫預期效果顯著,

但到底有多顯著,

就必須運用量化工具或者是「計量驗證」去表達;

也就是計量經濟學或統計學中的「假設檢定法」。

根據相關方法,我們會先假定在 1%、3% 或 5% 概率下,

以每分鐘或每一天、每一週的股價所形成的時間序列資料,

透過選擇的估計參數以資料求得參數實際值,

由此去針對事件進行「是或否」驗證。

理價格買進,同樣能創造很棒的獲利。

程式演算訊息對股價的影響

例如在上述 4 大風險中,

我們會先假設「原始假說」是美國債務上限問題會影響股與債市;

而「對立假說」則必然假設「原始假說」是不成立的。

再來則以程式語言如 R,

寫出一個對此驗證的方程式,

接著將所蒐集到的相關股價或指數資料,

透過電腦去「跑程式」。

跑出來的結果再配合統計法則去判斷我們是要接受「原始假說」

還是接受「對立假說」。

如果在 1% 概率下,結果是否定原始假說,

那就表示債務上限約束,對美股與全球股市根本不是風險。

如果是在 3% 概率下,

則表示存在某種程度風險。

若是在 10% 概率下,

則表示風險是存在、且不能輕忽的。

用科學邏輯檢視市場

捕捉將面對的風險

如果平常就具備上述這些概念,

那麼我們在各大媒體、財經雜誌、

網站或是投信、銀行研究報告中,

所見到對 Fed 或美國債務等議題的公開評論,

就有一個量化概念,可判斷它的可信度,

就如同以溫度對天氣描述與預測一般。

即使沒學過計量經濟與統計學,只要具備上述概念,

就可運用邏輯觀察股價最近的變動痕跡,

去捕捉將可能出現的市場風險。

例如上述 4 種風險中的 Fed 縮表風險,

在 6 月初時 Nasdaq 股價指數就已反應了,

當天 Nasdaq 指數突然大跌 113.84 點,

收盤指數為 6,207.92 點。

9 月中旬宣告歐元 QE 退場

9 月中旬 Nasdaq 指數約為 6,435.33 點,

存在約 1 季時間的多空僵持狀態。

而第 2 種風險,看德國法蘭克福股價指數便可捕捉到,

該指數在 6 月 20 日為 12,951.54 點,

9 月中旬下跌到 12,066.84 點。

ECB 將討論或宣告歐元 QE 退場的預期利空,

的確也是有跡可循。

第 3 種風險可由美國最重要股價指數 S&P 500 的變化見到,

該指數在 8 月 8 日突然由平穩、緩步上揚的趨勢中,

拉出一根波段高檔的十字 K 線,

這無異宣告美股開始受北韓試射飛彈及後續發展影響。

第 4 種風險則是在 9 月 5 日時,

美國國會的在野民主黨提出債務上限議題,

雖然預期在該議題上, 部份民主黨參眾議員也會同意,

但預期利空心理發酵,

使當天道瓊指數大跌 234.25 點,

收盤指數為 21,753.31 點。

不過對當天這種跌勢,

市場大多解讀為北韓在 9 月 3 日試爆氫彈所致。

但無論如何,美國的確必須在 10 月初起

面對債務超過 GDP 總額 1 倍的風險。

以正面思維處理

投資市場面臨的危機

上述 4 種風險中,Fed 宣布 10 月啟動縮表計畫,

並非是突發性利空,

反而是如果 Fed 宣布說暫時不做、

計畫喊卡,這才是利空;

因為這表示經濟景氣並沒有想像那麼好,

或是出了什麼大事。

而 ECB 的停止歐元 QE 寬鬆政策,

目前德股已經反應了,如果 ECB 正式宣告,

反而是利空出盡。

但若 ECB 再提歐元升息與縮表,

則股市的反應將會是以非利空完全出盡看待。

美國與北韓是否會開戰?

因為雖然這是仿照 Fed 的順序,

但動作太急會讓歐元兌換美元匯率持續升值,

不利於德國出口順差貿易。

至於美國與北韓是否會發生更激烈的衝突?

目前該事件對於市場影響是負面的,

此項風險現在與未來的演變,

就藏在每一次該事件相關國家在聯合國安全理事會所提的建議,

與最後的決議文中。

例如在第一次決議文中就隱藏玄機,

15 個理事國全部無異議通過對北韓的經濟制裁,

伏筆則是附帶決議,

如果發現北韓將對美國使用核武,

則美國可即刻進行預防性軍事攻擊;

這就是相當大的變數,

只有美國間諜衛星能在第一時間獲知。

美國債務上限問題則取決於美國國會

而美國債務上限問題則取決於美國國會,

應該說國會對川普支持與否。

多數人篤定認為,

共和黨是國會多數黨應該沒問題,

但往往就是因為這樣而鬆懈。

處理風險的正確步驟與程序是,

徹底了解風險發生的可能過程。

必須注意的是, 人類思考通常是靜態,

沒法像「馬可夫隨機過程」(MarkovProcess)般的動態式思考。

前者是一種篤定心理,但後者是一種機率分配概念,

且因果之間還存在新變數,

不必然是如此或非如此。

最後得再闡述的是因應與處理方法。

那就是估計當這 4 大風險發生時,

自己的投資組合部位可能出現的「最大風險值」(Value at risk),

以此做為金融投資部位的遵從標準。

但也要有正面思維,應變風險策略不必然就只有減少持股;

若未來手上現金會持續增加,

則反而應在風險發生或確定已消彌後反向買進!

弄懂其中邏輯與股價互動,

迎向風險 逆來也可以順受

現在加入好友

看數 10 位高手的投資秘訣!

►點此加入LINE好友

►點此加入產業研究中心社團

►點此加入粉絲團

本文由 Money錢 授權轉載,

未經授權,請勿轉載!

更多內容資訊...

發表

發表

我的網誌

我的網誌