(圖/shutterstock)

; cursor: pointer; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; background-color: rgb(255, 255, 255);" tabindex="0" target="_blank">自由時報)

創新力高低

當然不是種族問題,而是文化問題

美國媒體曾經統計,

美國頭一百大創新企業的創業者中,

「正港」安格魯薩克森白人的比例不到 4 成,

其他 6 成多都是各種族的移民後代,甚至移民第一代;

前者以蘋果公司的史蒂芬賈伯斯為代表(敘利亞裔),

後者以英特爾公司的安迪葛羅夫為代表(匈牙利裔)。

什麼人種,到了美國都可能爆發出顛覆世界的創新,

都可能得諾貝爾獎。這證明了,

一個社會的文化、價值觀、生活方式才是創新的平台。

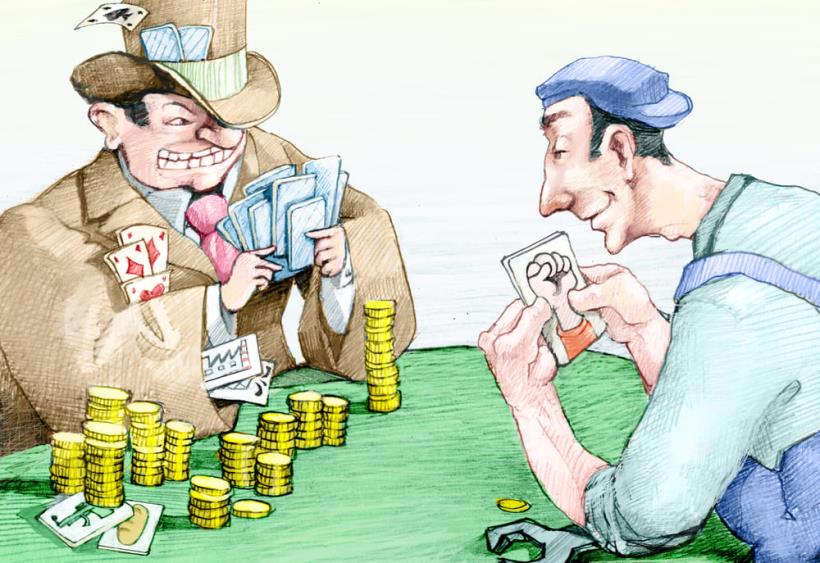

回到一個尷尬問題:華人世界中,

為什麼難以出現顛覆性的創新?

那種改變世界格局,轉化人類生活方式的創新?

繼續看下去...

(贊助商連結...)

顯然,創新也不是

一個比人數的問題

因為地球上住著將近 14 億使用中文的人口,

若是人數比例問題,沙裡淘金也早該淘出幾公斤黃金了。

因素很多,這裏僅僅提出一個大家天天生活在其中,

但卻不自覺的原因。

那就是,華人社會中的「恩情結構」,

本質上就是一種「創新殺手」;因為,

在環環相扣的恩情氛圍內,

難以培養出個性,更不用談創新的爆發力。

若有些刺耳,且聽我道來。

一個嬰兒在美國生下來

從零歲到 14、15 歲,由父母照顧,

這期間他是依賴父母的。到了 15 歲開始打零工,

開始體會自主個性及經濟自主性。

18 歲之後,基本上就已經是一個自由體,

上大學靠(將來必須還的)政府貸款或者老爸貸款,生活方式自主。

大學畢業後開始賺錢還貸款,

社會信貸容許他改善物質生活。

成為父母後,他把孩子養到 18 歲便了事,

此時年邁的父母自有退休金、

儲蓄和社會福利支撐,基本上不用他煩心。

雖然近年來的金融危機導致了一些改變,但基本上還是如此反覆循環。

值得注意的是,

這個循環中極少「恩」的成分。

由於整個循環機制並未預設「恩」為一種道德義務,

父母子女之間流露出的便是真情,

不管這真情是正面的還是負面的。

好萊塢的家庭倫理劇 之所以感人

就是因為它描述的 都是「真情」

而不是混雜著各種道德義務的虛情。

掐指一算,一個美國人一生 80 年當中,

有 47 年是屬於自己的,得以充分發展個性,

這才是創新力的真正原動力。如此代代相傳,

本身就有個性的父母更能容忍、培養孩子的個性,

三代之後,很可能就出現創新力的爆發。

我們轉過身來對比傳統的華人世界;

其中中國最甚,台灣雖然好多了,但本質問題也是一樣。

一個嬰兒生下來,一般來說,

從零歲到 25 歲都屬於父母,考大學要父母噓寒問暖,

家長甚至代為考察考場,陪考。

選擇配偶時父母通常有否決權,

畢業開始找工作後,收入好的人給家裡寄錢,

收入不足的人向父母伸手做啃老族。

婚後父母催著抱孫子,

孩子一落地開始供養孩子到 25 歲,其後就要為父母養老了。

掐指一算,一個華人一生 80 年當中

只有 3 年是屬於自己的

0 歲~22 歲屬於父母,

22 歲~25 歲屬於自己,25 歲~50 歲屬於子女,

50 歲~60 歲屬於父母(養老),

60 歲~80 歲屬於子女(期望子女的供養)。

如此代代相傳,本身就個性壓抑的父母,

無從培養孩子的個性,三代之後,創新力就從這個家族中消失了。

這是一個道德義務制約下的「恩恩相報」依賴性循環。

這循環可以產生社會凝聚力,

但難以產生創新力所必須的個性,除非一個人背叛傳統倫理。

再用一個日常生活中的例子

來說明「恩恩相報」的問題

這現象在中國特別明顯。

飯館裡常看到三代同堂聚餐,

爺爺奶奶忙著給孫子夾菜,

「來,這個好吃,你多吃一點」,

父母不忘為爺爺奶奶夾菜,

「爸、媽,這個對身體有好處,你來一點」。

結果,滿桌菜餚,每一個人都吃不好,

每一個人的碗裡都有一大堆他當時不想吃的。

充滿了恩情,不錯,但誰都沒有做自己。

相比,一個美國大家庭在西餐館,

大人人手一份餐牌各點各的,

爺爺奶奶會問還看不懂餐牌的孫子:

「小山姆,你今天想吃什麼?」。

一個以「恩情」為基礎的社會,

在創新力上,

永遠比不上一個以「個性」為基礎的社會。

如何用社會機制、經濟機制來平衡「恩情結構」,

應該是華人社會的重要議題。

本文受著作權保護,請勿侵權。

責任編輯:Luke。

發表

發表

我的網誌

我的網誌