作者: 留佩萱

不仔細去傾聽憤怒,

可能就會讓他人繼續越界,

繼續用你無法接受的方式對待你。

當你不願意去感受生氣,

不讓自己的聲音被聽見,

這些不滿持續累積,

可能會造成更嚴重的後果。

繼續看下去...

(贊助商連結...)

安娜結束了

三十年的受虐婚姻

今年快六十歲的安娜,

前陣子剛離開一段長達三十年的受虐婚姻。

在這段婚姻裡,她全心全意撫育三個孩子,

為整個家張羅打理一切。

但是在她的前夫眼中,她什麼都做不好。

「我每天無時無刻都在擔心自己是不是做錯事,

一點小事只要不合他的意,

他就開始對我咆哮辱罵,

而且一罵就是十幾二十分鐘。

這些辱罵天天都會發生,

如果回嘴只會更糟糕,

我只能待在那裡等他罵完。」

很多人提到家暴時,

只會想到肢體暴力,

但是這樣的言語和精神暴力,

也算家暴的一種。

這三十年的婚姻,

每當前夫對她辱罵,

安娜總是低著頭、縮著身體,

彷彿整個人凍結住。

後來我也理解,更了解安娜後我發現,

原來這樣「縮著身體的凍結狀態」

對安娜來說一點都不陌生,

在父親的面前她也是這樣。

安娜從小

在爸爸的言語暴力下長大

凍結狀態從童年開始

從六歲開始到國中,

安娜每天放學回家,

爸爸總是不斷貶低羞辱她:

「你這個白痴、智障,你怎麼這麼笨!」

爸爸看著她的眼神總是充滿厭惡與噁心。

對小女孩安娜來說,每當父親一說話,

她就會進入凍結狀態——

低著頭、縮著身體,她很想消失不見。

讓小女孩安娜更困惑的是,

爸爸像個雙面人。

記憶中,經常有一些叔叔來家裡看美式足球賽,

而爸爸在這些叔叔面前總是有說有笑,

好像變成了另一個人。

不僅如此,爸爸對安娜的哥哥們也疼愛有加,

會教哥哥打棒球、踢足球,

哥哥的球賽也都會出席。

但是對於加入田徑隊的安娜,

爸爸從來沒有出席過任何一場比賽。

「爸爸在這個社區是很有聲望的人,

但是對我來說,他是個惡魔。」

安娜說。

父親的對待

讓安娜有著強烈自卑心

我工作的機構專門做創傷治療,

在這裡,我看見了經歷各種創傷的個案——

童年虐待、家暴、

父母親嚴重忽略、目睹親人被殺、

父母有藥物酒精成癮問題……等等,

這些由「人」造成的創傷之所以劇烈,

是因為它摧毀了

人與人之間最基本的信任和連結。

對小女孩安娜來說,

本來應該保護她的父親卻成了痛苦的來源。

她對父親來說是隱形的、被討厭的,

在這樣的環境下長大,

安娜有著強烈的自卑感,

她覺得自己一點都不重要。

我看到將近六十歲的安娜在提到童年時,

肩膀微微向前拱,纖細的身體縮了起來。

我似乎看見一個六歲女孩緊縮著身軀,

在沙發上顫抖著。

當安娜描述父親如何對待她時,

我也感受到我的臉頰脹熱、胸口緊繃。

我光聽到這些都覺得生氣了,

然而安娜卻用非常平靜的語氣描述這一切。

我很好奇,她的憤怒在哪裡?

她不懂如何表達憤怒

「我怎麼可以對父母生氣?」

「安娜,你願意觀察一下

身體有哪些感受嗎?」

每一次諮商會談,

我都會引導安娜去接近情緒。

安娜閉上雙眼靜靜感受。

過了一會兒,她開始哭泣:

「我的胸口很沉重緊繃,

我覺得一位孩子經歷這些很悲傷。

如果我自己的孩子被這樣對待,

我會很心痛。」

我給安娜時間和空間好好哭泣,

這些淚水是累積許久的哀傷。

安娜持續哭泣一段時間後,

整個人平靜下來。

我邀請她再回去觀察悲傷:

「請你和胸口沉重的悲傷感

再一起待一下下……

如果『悲傷』有個圖樣或形狀,

你覺得是什麼?」

安娜閉上眼睛,再次感受悲傷。

「那個悲傷是十歲的我,

她穿著紅色洋裝和淺藍色靴子。」

我問安娜,能不能邀請這位小女孩

一起坐在諮商室裡。

安娜拍拍沙發旁的空間,

讓她的內在小女孩坐在那裡。

安娜不懂如何表達憤怒

當個案能夠把「自己」和「情緒」分開,

就可以理解到情緒只是一部分的自己。

當安娜能夠邀請「十歲的小女孩」坐在身邊,

安娜就變回了大人

(現在近六十歲的自己),

就能用大人的眼光和能力去處理創傷。

在做創傷治療時,

並不是要讓個案變回那位受創的小孩,

而是要幫助個案

能夠一隻腳踩進創傷的「過去」,

另一隻腳穩穩地站在「現在」,

用現在的自我去處理過去的創傷。

安娜讓自己感受悲傷,而我很好奇,

她對父親還有哪些情緒?

於是我邀請她再度進到自己的內心世界,

看看有沒有其他情緒需要關注。

她閉上眼睛,做了幾次深呼吸後說:

「我的胸口感到很憤怒,

如果我的前夫

敢像我爸爸這樣對待我的孩子,

我一定會殺了他!」

看到安娜終於感覺到憤怒,

我其實很開心。

「憤怒」是安娜童年時期

從來無法去感受的情緒。

我邀請安娜和心中的憤怒再待久一點。

但很快的,安娜的肢體訊息改變了,

她開始解釋:

「我現在知道我爸爸也有自己的困難,

他有創傷症候群,沒有辦法好好對待我。

我也知道他改變了,在我生孩子之後,

我爸爸變成一位和藹的祖父,

他對我的孩子非常好。

我知道他用這些行為來彌補我,

而且我們後來關係很好,變得很親密。」

好不容易感受憤怒

她又幫父親行為合理化

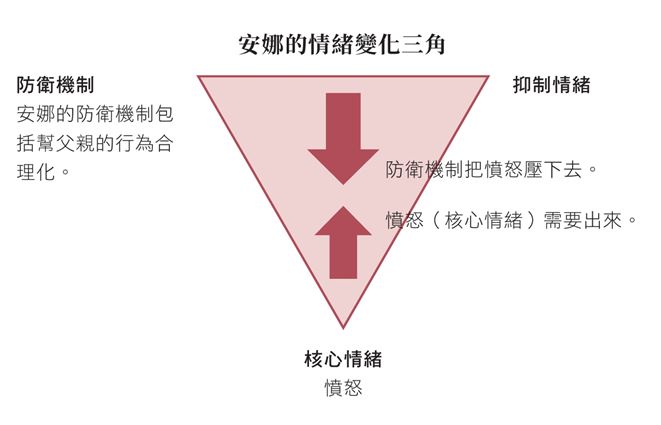

回到前面介紹的「情緒變化三角」,

當核心情緒要冒出來時,

防衛機制就像拿著盾牌的士兵

把核心情緒壓下去。

當安娜的憤怒慢慢升起,

她的防衛機制就出現了。

「幫父親的行為合理化」

是安娜的防衛機制,她會說:

「爸爸這樣對我是有原因的,

我不可以對他生氣!」

諮商中,我看到許多個案

不敢對父母親生氣。

他們告訴我:

「我怎麼可以生爸媽的氣?

他們這麼辛苦把我養大。」

好像一旦對父母生氣,

就會否定父母一切的好。

但是,人並不是非黑即白,

人很複雜,每個人都有許多面向,

有一部分的你可以對父母很憤怒,

一部分的你對父母很感激,

另一部分的你因為父母的行為感到受傷,

這些都是可以同時存在的。

和情緒待在一起

能夠「覺察情緒」

和能夠「和情緒待在一起」不同。

很多時候,當我們覺察到有情緒時,

內心出現的第一個反應是批評與指責——

我不應該感到生氣、我怎麼還會難過……。

不管是哪種情緒,

我們不斷告訴自己:

「有這種情緒是不對的。」

身為一位諮商師,

我在諮商室中引領個案去感受情緒,

但在日常生活中我也常覺察到,

當情緒出現時,

我的內心也會冒出批評的聲音:

「為什麼過了這麼久,我還會難過?」

「為什麼會難過?我應該要生氣才對!」

當內心冒出指責時,我會不斷提醒自己:

「情緒就是情緒,每一種情緒都沒有對錯,

我允許自己去感受每一種情緒,

我允許每一種情緒的存在。」

情緒是能量,

需要被感受,才能夠釋放,

如果生氣,我們就是生氣,

如果悲傷,那就是悲傷。

情緒,就只是情緒,沒有對錯。

無法感受憤怒

會累積起來,變成贈恨

安娜能夠去感受悲傷,

卻無法讓自己感受憤怒,

這些未被感受的憤怒並不會離開,

而是可能累積起來,變成憎恨。

我曾聽過一位老太太說,

和前夫離婚四十年後,

這四十年來她的內心都充滿怨恨,

每天受困在想要報復、

想讓對方難受的迴圈裡。

那些被壓抑的憤怒

累積成憎恨充斥在心中,

讓她每天都很痛苦。

很多人會說:「時間,是最好的解藥。」

這句話或許不完全正確。

如果情緒沒有被釋放,就算時間過再久,

這些情緒還是被儲存累積在身體裡。

那些未被釋放的生氣

可能會變成憂鬱或是憎恨,

反而讓自己深陷在走不出來的迴圈中。

憤怒,你想要做什麼?

很多人會把生氣

和「暴力行為」聯想在一起,

所以認為生氣不好也不應該。

我常會聽到個案說:

「生氣有什麼用?

事情都發生了,又不能改變,

這樣生氣只會讓自己難受。」

的確,或許生氣無法改變事實,

但是就像我一再強調的,

生氣或憤怒是一個核心情緒,

它沒有對錯。

憤怒的情緒在傳遞一個訊息,

在告訴你:「你被侵犯了。」

而當你不仔細去傾聽憤怒,

可能會讓別人繼續侵犯你,

繼續越界,繼續用你無法接受的方式對待你。

當你不願意去感受生氣,

就是不讓自己的聲音被聽見、

不重視自己的需求。

這些不滿、怨悶,

以及忽視自己的需求持續累積,

就可能造成更嚴重的後果。

對安娜來說,

生氣是一個陌生的情緒,

因為在她小時候從來沒辦法去感受生氣。

對許多人來說,

成長的過程也常被教導不可以生氣,

讓許多人無法面對憤怒這個情緒。

我試著幫安娜去碰觸生氣的感覺。

「安娜,你願意花一點時間

和憤怒待在一起嗎?」

安娜點點頭,閉上眼睛。

我繼續說:

「去觀察身體現在有哪些感受?

只要觀察就好,不需要做任何改變。」

過了一會兒,安娜說:

「我覺得臉頰脹熱,頭也很脹熱,

除了憤怒外,我也感到噁心,

我爸爸這樣對我,根本有病!」

「再花一點時間和『憤怒』與『噁心』

兩種情緒待在一起。

你覺得,如果『憤怒』和『噁心』

可以做任何事情,他們想要做什麼?」我問。

「想要對我爸爸大吼,

想要罵他這樣對我是多麼噁心和變態,

想罵他這樣傷害我多少,

我想罵他髒話,告訴他,他噁心死了!」

安娜回答,她的聲音微微提高,

我感覺到她的憤怒。

生氣這個核心情緒

需要被感受與釋放

安娜需要用任何不傷人的方式

去釋放這些憤怒,

而「在腦海中想像」

就是一種很好的方法。

我常常邀請個案,

如果他們覺得安全,

願不願意嘗試以想像的方式

把憤怒這個能量發洩出來。

我也這樣邀請安娜:

「你願意用想像的方式,

不論是在腦海中或大聲罵出來,

讓你的憤怒與噁心對你爸爸大吼嗎?」

安娜點點頭,閉上眼睛,進入想像的世界。

在她的想像世界裡,快六十歲的安娜,

站在十歲小女孩的身後,

陪著她一起朝父親大吼,

告訴父親他的行為多麼讓她受傷。

不管是小女孩安娜,

還是現在快六十歲的安娜,

都無法理解為什麼父親這樣對她。

父親已經過世了,

安娜永遠無法得到父親的解釋和答案。

但是,那位一直活在恐懼中、

覺得自己沒有價值的小女孩安娜,

今天有了機會去感受憤怒、去捍衛自己、

去讓自己的聲音被父親聽到。

每個人都需要找到不傷害人的方式

來釋放自己的憤怒。

有些人喜歡去空曠的地方大叫、

在車裡尖叫、在房間裡打枕頭、

撕紙張……等等。

美國著名心理學家

庫伯勒—羅絲(Kübler-Ross)曾提到,

醫院裡應該要有個房間

可以讓任何人發洩自己的憤怒,

去裡面好好地吼叫、丟東西。

我也覺得每個地方,

不論是學校或公司,

都需要一間「憤怒室」,

有一個安全的空間

讓大家可以進去好好釋放抒發憤怒。

生氣需要被感受,

需要用安全的方式被釋放,

而不是被評價。

本文摘自《療癒,從感受情緒開始》

作者: 留佩萱 / 出版社:遠流

未經授權,請勿轉載( 責任編輯 / Stella )

(首圖來源:shutterstock)

發表

發表

我的網誌

我的網誌