(圖片來源:Shutterstock)

台股正式揮別大驚奇的 10 月,

邁入 11 月份,回顧整個 10 月份的行情,

加權指數在 11/3 以 10875.91 點作收後,

外資發動為期一個月的銀彈攻勢,

總計整個 10 月份外資共買超 1247 億元,

買超力道之猛烈,

甚至讓台幣由月初的 31.04 元升值到月底的 30.45 元,

到了 10/30 加權指數已站上 11380.28 點,

創下 20 年新高,也超越了 2000 年台股網路泡沫時的高點,

但縱然台北股市在外資的助攻下屢創新高,

資金卻不是均勻的分散在每一個板塊,

導致不少偏好中小型股的散戶投資人萬一行情

有上車但卻搭錯車(司機大哥,我明明有上車啊),

本文將篩選出 7 檔外資買超最凶猛的股票,

找出萬一行情,外資都開甚麼車。

本文在篩選上建立了 2 個篩網

篩選標準為:

1.過去 15 個交易日外資買超金額大於 10 億

既然是要找出萬一行情的主力部隊,

若外資只是買超 1 ~ 2 億,那麼實在是不值一提,

如果採用張數篩選,10 元的股票買 2 萬張,

跟 80 元的股票買 2 萬張,所代表的意義是完全不同的,

既然新台幣都快要升破 30.4 元,

這裡下的篩網直接取 10 億台幣,

外資過去 15 個交易日買超 10 億台幣以上的標的!

2.大戶(一千張以上)持股比率連續 3 周上升

大戶持股比率資訊是集保中心提供的一個資訊,

也是不少投資人用來判斷外資買盤是否為有效買盤的依據,

外資買超不一定會是有效買盤有兩個可能,

第一個就是假外資,實際上有本土大戶透過假的外資身分,

一邊用本土戶頭賣出,一邊用外資身分的戶頭買進,

只要前者賣出的張數大於後者,

就能夠誘騙只看外資買賣超的投資人進場,

第二種可能是真的有外國大型基金在買,

但有本土資金在賣出持股,

本土資金有三種可能:

1.本土投信(也就是國內台股基金)在獲利了結

2.公司派(公司派張數龐大,本土資金的規模也吃不下來,

外資如果肯進場,剛好趕快賣給外資)

3.本土壽險業者(我國壽險業者是很多公司的大股東,

如果外資開始買進持股,趁此機會賣股也是個不錯的選擇)

由於以上三個因素,可能會讓外資的買盤力道變成「無效買盤」,

因此透過大戶持股比率的增減,

就可以判斷外資買盤是否為「有效買盤」,

就算上述三個現象都發生了,但只要大股東持股比持續上升,

代表外資買超的資金規模,已經可以擊敗上述三種反噬力量。

經過篩選出來的股票一共有 7 檔,

都是有頭有臉的公司,

當中有本益比已經偏高的,

也有本益比與殖利率還很誘人的,

投資人應該衡量自身的風險承受度,

看自己適合相對便宜(可能下檔有撐)

還是相對昂貴(可能波動較大)的標的。

1. 鴻海(2317)

我們曾經在 10/23 「法人借券回補潮,引爆 8 檔落後補漲股! 」一文中,

篩選出了鴻海(2317),當時外資 7 天狂買 14 萬張鴻海(2317)

且股價也攻破了 79 元,

但由於鴻海(2317)當時第三季財報尚不明朗,

加上已連續 2 年第三季財報雙率(毛利率、營益率)讓市場失望

股價也因此呈現驚驚漲的走勢,

然而子公司工業富聯(FII)在 10/30 公告第三季財報,

第三季稅後純益季增 80.8%、年增 9.2%,

市場以此推估鴻海(2317)第三季財報很可能超出市場預期,

11/1 爆量大漲 5.21%,以 84.8 元作收,成交量擴大至 12.3 萬張。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

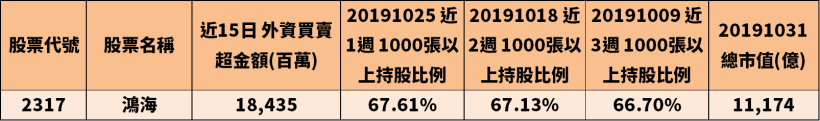

觀察近 3 周的大戶持股比率,

鴻海(2317)近三周的千張大戶持股比率分別為

66.7%、67.13% 及 67.61%,

已連續三周呈現上升趨勢,

可確認外資買盤為「有效買盤」,

至於最新的股權分散表截至 11/1 尚未更新

(集保中心會在每周六上午 8:30 更新,也就是 11/2 上午),

但依照目前外資買超的張數來看,推測應該會連續四周上升,

此外,鴻海(2317)的季線目前雖然在半年線下游走,

但如果將股價還原權值(把分到的股息加回去),

在 10/16 ,季線(60MA)與半年線(120MA)就已經出現黃金交叉。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

下圖:外資過去 15 個交易日共買超 184.35 億元的鴻海(2317),

盤後資料顯示外資 11/1 買超 4.79 萬張鴻海(2317),

16 個交易日狂掃 200 億。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

還有 6 檔過去 15 個交易日外資買超 10 億以上

且千張大戶持股比連續 3 周上升的股票

想知道下週的最新選股嗎?

觀看最佳選股組合與洞察趨勢!

免責宣言

本網站所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人應自行承擔交易風險。

發表

發表

我的網誌

我的網誌