(圖/shutterstock)

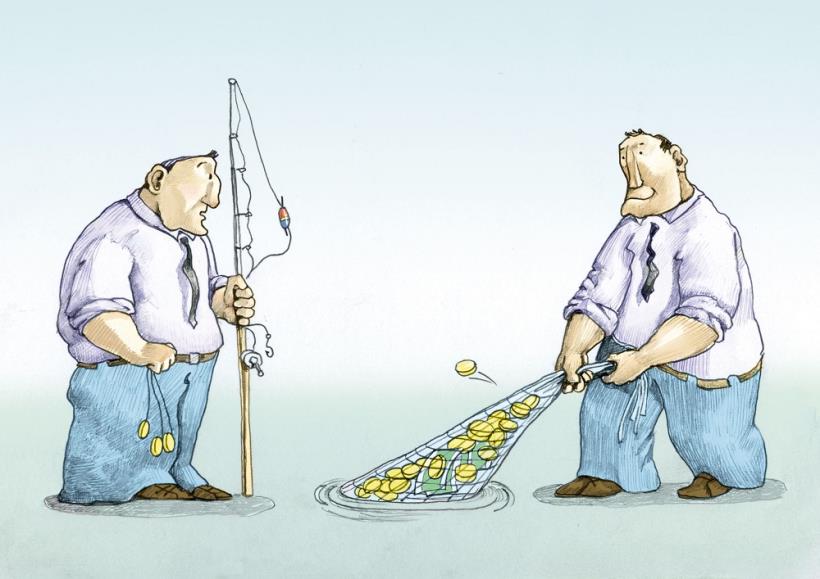

孩子自信還是自卑,只隔了這 5 件事

自卑心理給人一生

帶來的影響不容小覷。

自卑的人常常覺得別人不喜歡自己,

過分在乎他人的評價。

遇到喜歡的人和物,

不是想著爭取,

而是覺得自己配不上。

即使長大變得很優秀,

卻依然有著很深的自卑情結......

繼續看下去...

(贊助商連結...)

放手讓孩子獨立 or

不信任孩子能力

一個孩子的自卑最先來自家庭,

再是老師和同齡人。

孩子自信還是自卑,

往往與背後的家庭教育有關。

父母總覺得孩子小,怕麻煩,

或者不相信孩子能力,

常常否定孩子的想法和行為:

孩子幫忙端盤子,

媽媽馬上說:

「你端不穩,別把盤子打了。」

孩子拿掃帚掃地,

奶奶馬上說:

「別掃了,你掃不乾淨」

孩子嘗試新事物,

父母說:

「這孩子做事沒耐心,一看就不行!」

孩子的自信落到實處是什麼?

恰恰就是完成生活中

一件又一件的小事,

在嘗試和體驗中,

增加對生活的自信心。

正如《人性的弱點》中寫道:

「培養自信的方法就是,

做你害怕做的事兒,

獲取一次成功的體驗。」

用網友的話解釋就是:

「你做成了一件事,

你又做成了一件事。」

孩子可以做的事情有很多,

如果父母相信孩子,

孩子便會越來越相信自己,

反之,

則很容易導致孩子自我價值感偏低。

願意欣賞孩子 or

總拿孩子做比較

以前在有人網上問:

「什麼很多父母不能容忍孩子不優秀,

總愛提別人家的孩子?」

令人印象最深刻的的一個答案是:

「因為和逼自己比起來,

逼孩子容易多了。」

在養育的過程中,

父母對孩子常常缺少欣賞的眼光,

反而對於別人家的孩子總是讚不絕口,

鄰居家的孩子小明,

同事家的孩子小東,

自家孩子永遠不如別人家的來得滿意。

當父母盯著人家孩子的優點,

放大自家孩子的缺點,

其實已經是對孩子的一種否定,

得不到正向回饋的孩子長大後,

也會不自覺地用別人的優點衡量自己,

看低自己的能力,陷入自卑。

這個世界上既沒有相同的孩子,

也沒有完美的孩子,

每個孩子都有自己獨特之處。

遺憾的是,

不少父母吝嗇欣賞的目光,

卻用比較給孩子

埋下自卑的種子。

尊重孩子意願 or

替孩子做選擇

隨著孩子年齡的增長,

從家庭日常,到學校生活,

再到結婚成家,

他要面臨的選擇必然越來越多。

爸爸媽媽習慣性地包辦做主,

對孩子的意願置若罔聞,時間久了,

孩子就很少有自己的想法,

一切都依賴父母或他人。

這個時候,

父母必須把孩子看成一個獨立的個體,

讓孩子參與家中

他能理解的事情的決策,

比如出去玩,徵求孩子的意見;

給孩子買文具,讓孩子自己挑選等等。

孩子的判斷,可能你並不認可,

但也不要全盤否定;

如果你已經有了目標,

不妨讓孩子二選一。

總之,讓孩子感受到你對他的重視,

會增添對自己的信心。

在這種氛圍長大的孩子,

會時刻感受到自己的重要性,

這是他自信的開始。

好好說話 or

語言暴力、貼標籤

大多數的悲劇,

都是從不好好說話開始的,

語言是人類的天賦,

卻也能變成最傷人武器。

當你發現孩子變得越來越自卑,

和你越來越不親近時,

不妨回頭看看,

是否對他說過這樣的話:

真笨,沒用的東西;

是人都比你強;

你豬腦子啊,

這麼簡單的問題你都能弄錯!

膽子這麼小,沒出息

人們常說:「打是親,罵是愛。

大人批評孩子初衷都是為了

孩子能改掉「壞行為」,

變得更好。

然而事實是,

每一句來自父母的否定,

都足以讓孩子對自己產生懷疑:

「爸爸媽媽都覺得我不行。」

心理學有個詞叫「消極暗示」,

當我們總是貶低孩子,

將孩子身上的小毛病,放大,標籤化,

久而久之,

孩子開始不自覺地往這些標籤上靠攏,

最後陷入自卑怪圈。

無條件的愛 or

有條件的接納

大多數父母對孩子的愛都是沒有保留的,

但是一旦孩子出現這樣那樣的問題,

這份愛會加上條件和標準,

比如要聽話、成績要好、不哭不鬧......

這是孩子得到父母的愛的條件。

父母一方面經常以收回對孩子的愛,

調整孩子的行為,另一方面,

對孩子出現問題貶低、指責,

這樣一來,

孩子很難對自己有一個良好的自我認知,

內心也是匱乏的。

小時候,父母對孩子不接納,

成年後的他也會很難接納真實的自己。

父母愛孩子,接納孩子的完美與不完美,

不管他能不能給你掙面子、

不管他能不能讓你高興、

不管他能否活成你想要的樣子,

你都會愛他。

無條件的愛與堅持原則並不衝突。

每個孩子,

背後有愛與原則支撐,

心靈都將是富足的,

不管未來遇到了什麼,

都可以自信面對。

看更多好文,拉近與孩子的距離:

- 這 10 類 媽媽 養出的孩子一定有所成就,你上榜了嗎 ?

- 所謂成功,就是這 6 年好好陪自己的孩子...時機一過 老了只剩「後悔」 陪你!

- 越早吃苦,吃得越少...要讓孩子從小就知道,「苦」就是生命的底色

- 如果不誠實,成績再好都沒用!孩子教育最重要的八件事...

- 請告訴你的孩子:輸了成績,不代表輸了人生!不怕「輸」,才有機會「贏」!

(文章來源:人生指南)(首圖/shutterstock)

(版權歸原作者所有,如有侵權請聯繫刪除)

發表

發表

我的網誌

我的網誌