(圖片出自 財務自由的講堂一書)

這世上,任何獲得的資訊

都不完全可信

在投資市場中尤其如此

許多人往往以報上發布的消息

作為自己投資的判斷依據

報導指出某間公司獲利增加

就認定這家公司股價會上漲

從這裡看到這樣的行為時,

大家都會覺得這樣做是非常危險的

然後在現實中,

被牽著鼻子走的人仍然占大多數...

繼續看下去...

(贊助商連結)

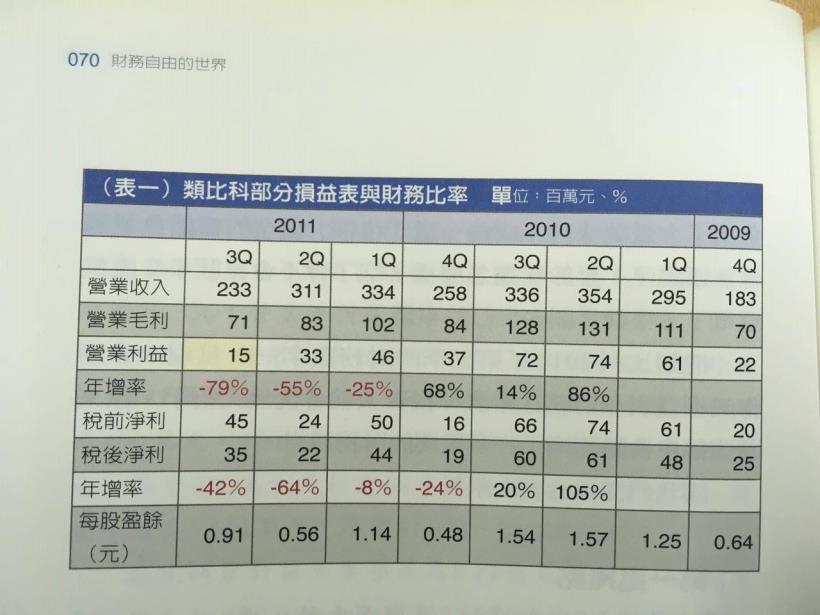

以 2011 年 10 月 24 日的

其中一則新聞為例

類比科 Q3 獲利季增逾 6 成,

前 3 季 EPS 2.61元

類比科 (3438) 今(24)日參加OTC法說會,

並公佈第 3 季財報。類比科第 3 季

受惠於新台幣貶值對毛利率貢獻 2%,

加上高毛利率產品 GPS、

面板Monitor/NB之IC產品出貨比重攀高,

單季毛利率回穩至 3 成達 30.3%,

較第二季 26.8%增加 3.5 個百分點,

加上匯兌收益 2472 萬元貢獻,

單季稅後淨利為 3512 萬元,

季增 61.8%,EPS為 0.91 元;

累計前三季EPS為 2.61 元。

...

中略

...

展望第四季,因面板市況不佳,

法人估類比科第四季營收將季減約 2 成左右。

公司派發這則消息,用了這麼多

令人眼花繚亂的數字及敘述

目的就是為了讓人看不懂、看不下去

而再搭配記者下的標題「Q3 獲利季增逾 6 成」

瞬間就能讓人覺得這是件好消息

進而可能就會看好該股票而前往投資

然而實際上,這只不過像是

把一條不新鮮的魚用大量調味料去掩蓋

吃下去的當下可能沒發現問題

不過後來會不會有拉肚子的可能就不知道了

我們接著來看看類比科

2011 年第 3 季的財務數字

大家便會更加瞭解新聞中所掩蓋的事實

新聞沒告訴你的事

新聞第一掩蓋點

在大學有修過初級會計學的人應該都知道

衡量一家公司的良與不良

看的是「營業利益」

而類比科 2011 年 第 3 季的營業利益

只剩下 1500 萬元,創下 7 年來單季最低

這絕對是件很嚴重的事情

在第 3 季為旺季的情況下

不僅沒有成長,甚至來到了新低

而新聞部非但完全沒有透漏

還描述成一副公司正在蒸蒸日上的樣子

不就是在誤導新手投資人嗎?

(圖片出自 財務自由的講堂一書)

新聞第二掩蓋點

就算我們不看 2011 年第 3 季

賺的到底是本業還是業外

類比科在 2011 年第 3 季的稅後淨利

也不過剩 3500 萬元,

比去年 6000 萬元足足衰退了 42 %

而該公司的稅後淨利年增率

甚至已經連續 4 季衰退了

(圖片出自 財務自由的講堂一書)

新聞第三掩蓋點

就類比科 2011 年第 3 季財務狀況

30.3% 的毛利率確實較前一季上漲了 3.5%

不過 30.3 %仍然屬於過去幾年的低水準啊!

而更可怕的是

類比科 2011 年第 3 季的營業利益率

甚至創下 6.59% 這個史上最低的紀錄

足以得知這家公司正面臨著劇烈的衰退

而記者對相關消息卻也隻字未提

新聞第四掩蓋點

報導中只粗略提了

「存貨金額達 8764 萬元,季增 31.5%」

卻避談應收帳款週轉率創下 7 季以來新低

更避談從 2010 年以來

存貨周轉率的逐步下降(從 3.07 跌到 2.1 )

這兩樣比率的下降說明著

公司對於應收帳款及存貨的控管越來越差

基本面並非沒用

投資人別冒風險

然而,面對這樣的消息

許多投資人居然也甘心集體受騙

在這篇「糖醋麻辣腐魚」料理端出後

隔天類比科居然跳空拉出漲停

可能開始便會有人覺得

從基本面分析股價根本沒用

這也是股市奧妙的地方

凡事都有例外,可能有 5 %的公司

仍然能不受基本面衰敗而逆天而行

但是 95% 衰退且長期惡化的公司

一定都得面臨股價無情的修正

我們沒有必要為了那 5% 的機率鋌而走險

基本分析仍然是可行且實用的

但前提是投資人必須要能從

新聞給的資訊篩選出真正有用的資料

而不能就新聞單方面的論述就傻傻栽下去

後記

類比科的股價受「利空掰成利多」的激勵後

股價從 39.2 元連兩天上漲到了 43.4元

隨後卻洩氣般的連跌兩個月

到 2011 年 12 月下旬就只剩 30.6元了

所以要注意,

新聞報導可能也只是炒短線的手法

投資人若一不小心入錯坑

可就會加入長期套牢的行列了

額外分享幾篇文章,希望對你有幫助>>

- 你真的適合買股票嗎?7 種人、 7 種不同的投資組合,測測看你是哪一種!

- 追蹤股市常勝軍!學會 4 招 賺錢機率提高 8 成!原來高手都買這一檔...(內附操作教學)

- 年輕人追飆股,卻慘賠 1 百萬!80% 的投資人沒有想過「這問題」 賠光積蓄才後悔...

- 若有一檔股票從 10 元漲到 100 元,你會賣嗎?真相是..其實大部分的人都只能賺 2 元?!

- 績優股遲早會「加倍奉還」... 4 招克服恐懼,碰上股災 也能抱住定存股不亂賣

建議你看這本書:《財務自由的世界》

作者: 黃國華 出版社:先覺

本文為 CMoney官方

編輯群整理撰寫之 讀書心得,

部分擷取自書籍內容,詳見原書籍

發表

發表

我的網誌

我的網誌