【我們想讓你知道】

很多人都曾因投資失敗而不再相信股票能賺錢,但其實虧損、賠錢都是投資時,必然會出現的,但只要找出失敗的原因,並且不要情緒化面對,下次不要再犯一樣的錯誤,就能迎接獲利!

文 / 吉姆.保羅、布南登.莫尼漢

不需證明自己是對的

《哈佛商業評論》(Harvard Business Review)曾有一篇文章說:「優秀業務員需要一種必要的特質,就是要有獨特的自我要求,想要以滿足個人情感或自我尊嚴來做成買賣,不會只是為了賺錢而已。在做成買賣、減少失敗的過程中,他的自我形象也隨之樹立。」但這種特質,對於投機者和其他任何類型的決策者,都特別不利。了解到這一點後, 我也就明白為什麼過去當業務員時可以賺很多錢,當個交易員卻一毛錢都賺不到。還記得我後來想把錢賺回來卻白費一番功夫,那時才了解到自己根本不算個操盤手嗎?我過去一直是個很棒的業務員,在正確時間站在正確位置,但從來就不是個操盤手。

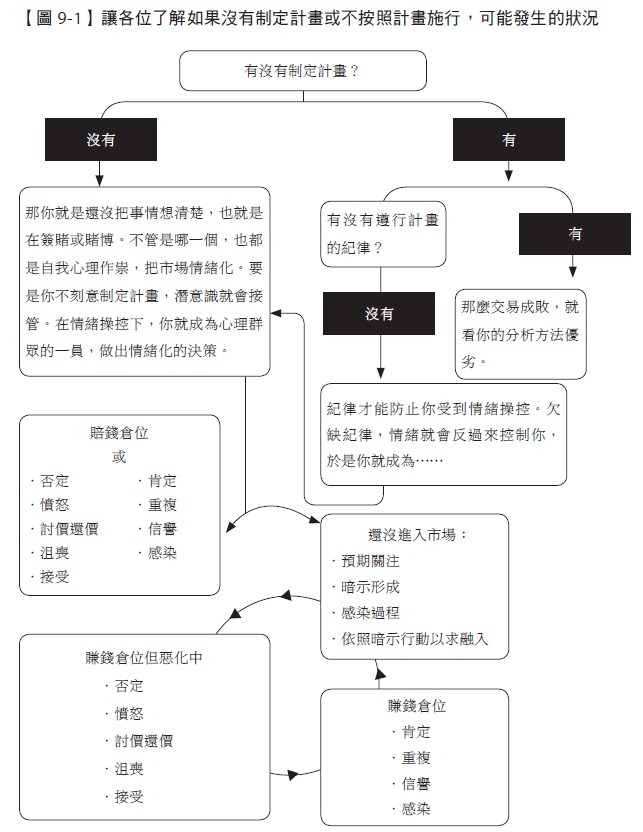

情緒化面對失敗,只會更容易虧損

不過這也不是說業務員就不能成為操盤手,或者說業務員就不能當個經營者或創業家。其真正意義在於,就業務員(或號子的營業員)的動機而言,需要制定一套計畫來預防情緒化。把自己或客戶的倉位情緒化,就像我搞垮克里夫蘭辦公室後,把客戶的虧損內化成自己的意氣之爭。業務員對於自我尊嚴的要求,也很能說明業務員通常會是差勁的操盤手。為什麼呢?因為業務員的目標就是完成銷售,當他面對客人的否定和拒絕時,必須想辦法證明自己是對的。但投機者是以賺錢為目的,並不需證明自己是對的,或對抗市場的否定。面對詰難而想證明自己是對的,這種自我尊嚴的滿足是業務員所需,卻是投機者和經營管理者都要避免的。要是把個人尊嚴和事業成敗、倉位盈虧綁在一起,萬一真的發生虧損時就會不想承認,如圖 9-1 所描述的那樣。只要是心理因素造成的損失,情況莫不如此,不管損失金額大小(1000 美元或 100 萬美元),也不管發生場域為何(也許是交易市場或其他產業)。比方說,《會計研究雜誌》(Journal of Accounting Research) 在 1989 年的研究指出, 經營者「不願放棄他們推動的計畫,是因為會對自身管理能力帶來負面觀感」,而且「要是出售某項資產會對個人帶來負面觀感, 經營者也會選擇不出售」。這個研究還發現,像這樣的經營者卸任交棒後,其「繼任者不必再考慮前任的聲譽,也就沒理由再保留那些資產,因此會很快地處理掉」。繼任者可以客觀評估,但前一任就沒辦法。這告訴各位什麼呢?經營者和企業主管,都可能把事業計畫跟自我綁在一起,因為把整件事情情緒化,也就像投機者將倉位情緒化一樣,更容易蒙受心理因素所造成的虧損。

這個選擇是對的,還是你覺得這個選擇是對的?

身為投機者、創業家或經營者,各位也必須了解,同樣是「堅持某個想法」,其中還是有些細微的分別,不可不察:是這個想法真的很棒,或只是因為「你」覺得這個想法很棒?前者是客觀;後者是主觀,而且往往就是因為之前的成功而造成情緒化。在第一種情況中,你是檢視證據、經過推論演繹,才做出決定。這個決定具備事實的支持,而且也擁有務實的退場規則:要是特定條件無法達成,你認為它就不再是個好點子,也就欠缺證據支持原來的決定。而第二種情況是先做出決定,也不會有退場策略,只是被決定所誘導, 事後再找證據來支持它。前者是運用思考來探索各種可能性,最後自然得出結論;後者則是運用思考來捍衛自己之前表達的意見,這是為了保護依附在意見上的自我尊嚴。

要是你沒搞懂上述關於「堅持」的區分,也許會以為想要當個成功創業家,就是相信自己的想法,然後承擔執行風險。畢竟,這不就是創業家要做的嗎?他們就是要承擔風險啊!有些創業家願意承擔非常大的風險,大到像不怕死一樣。可是他們真的是在尋找風險嗎?

你是在找風險,還是在管理風險、降低風險?

《商業周刊》1993 年 10 月的贈閱專刊中,報導了一位推廣極限滑雪運動的「創業家」史考特.施密特。他從 60 英呎高的懸崖表演滑雪跳躍,滑雪設備公司會提供贊助,更有人幫他拍攝跳躍影片。他也會從滑雪遊客輸送椅上一躍而下,像個不要命的瘋子。其實他的每次跳躍,都是經過精心策畫,選定跳躍和著陸點。他這些前所未見的做法,已為極限滑雪「產業」開創出一條路。有些人比他更大膽,卻都死了。施密特可不認為自己大膽無畏。

以他的做法來說,施密特可不魯莽,他會先畫出進、出場圖(即做計畫),他不是在找風險,而是管理風險、降低風險。

再看看白手起家的億萬創業家克雷格.麥考。儘管表面上看來有些矛盾之處,麥考行動通訊(McCaw Cellular Communications)的創辦人兼董事長克雷格.麥考堅稱他和公司裡的人「一直都厭惡風險」。而他開展事業的方法是怎麼來的呢?從一種遊戲開始(聽起來很熟悉吧)。他的父親艾洛伊.麥考也是個創業家,克雷格早期就跟著父親東奔西跑做生意,也跟他學下西洋棋,從中領悟到退場策略的觀念。克雷格說他們做的每一筆生意都留有後路,只是大家看不到而已。這又是本書一再談到的「停損」(即退場策略) 之所以必要的另一個例子。

判斷、降低和控制風險

在交易市場適用的道理,在一般商場也適用。市場上有很多種賺錢方法,在商場也是如此。沃爾瑪量販店創辦人山姆.沃爾頓有他的賺錢方法,名牌精品古馳(Gucci)則用另一種。各位可翻翻美國企業年鑑,就會從那些知名創業家與商業人士見識到許許多多不同的個性和方法,他們的企業結構和規模大小也都不一樣。有些是依靠團隊努力,有的是單打獨鬥。有些人一開始就很有錢,有些則否。像這樣的不同之處,說也說不完。而這些成功創業家和優秀的企業經營者,在賺錢方面也沒什麼固定模式。大家會以為他們的共同點是承擔風險,但他們其實都擅長判斷、降低和控制風險。克雷格.麥考知道這一點,但史蒂夫.賈伯斯呢?經過八年時間,NeXT 公司燒光了 2 億 5000 萬美元,卻沒做出成功的產品,也欠缺持續獲利能力。這個案例的退場點在哪?億萬富豪羅斯.裴洛和佳能公司(Cannon Inc.)原本出資 1 億 2500 萬美元投資,當時他們就曉得虧損會來到 2 億 5000 萬美元嗎?如果事先就曉得,那很好;若不知,那又是什麼原因阻止虧損惡化為 3 億 5000 萬美元呢?不管什麼產業的經營者,都必須能夠勇於承擔虧損。

能承擔虧損,才是個操盤手

投資銀行貝爾斯登(Bear Stearns)執行長艾倫.格林伯格曾說:「能承擔虧損,才是個操盤手。」這跟我們之前所說的一樣,虧損本來就是做生意必會出現的事,要想完全沒有虧損,還是趁早收山吧。貝爾斯登每周都會開一次「冷汗」(cold sweat)會議,逼操盤手交待倉位狀況。公司可以容忍虧損,但不喜歡驚喜。開會時,公司會逼問某個倉位狀況,和投資失利的承受底線。操盤手會說明幾種可能狀況, 以及伴隨而生的虧損。所以一旦倉位惡化、虧損額激增,就算是千萬美元以上,也能照樣從容不迫、氣定神閒。因為像這種狀況他們早就準備好了,虧損額都在停損點內,假如行情好轉的話甚至還能賺錢。但各位要了解的是,他們可以容忍虧損倉位繼續,是因為還沒達到原先設定的停損額度,而不是想要裝無事、裝聰明或想證明自己正確。各位請記住, 我們參與市場—各種市場—不是想滿足需要(即解決問題),就是想滿足欲望(即讓自己感覺良好)。管理風險就是解決問題,絕不是為了感覺良好、讓自己看起來很聰明或想證明自己正確。

如何控制及讓虧損最小化呢?

不管是哪種風險承擔,投資、企業經營或創業活動,都要先留意虧損的問題(甚至賭博也是如此,賭客先決定自己要押多少,知道虧損會多大,才真的開始賭;而不是下注後任憑荷官或莊家宰割)。各位要怎麼決定虧損,如何控制及讓虧損最小化呢?你必須要能夠做出客觀的決策,制定一套計畫,而且在計畫一開始時就先設好停損。

本書主旨不是要找到什麼成功投資公式,而是希望帶領大家先找出失敗的原因,然後知所趨避。王安電腦創辦人王安曾說:「我的信念是,成功絕對沒有『祕訣』!」失敗的公式不是因為欠缺知識、腦力、技能或不夠勤勞,也並非欠缺運氣,而是情緒化地看待虧損,尤其是在先前享受一連串的勝利和獲利之後。一旦虧損出現,就等於要你否定自己,於是你將會拒絕承認失敗,也不願接受虧損的事實。

本文摘自《一個操盤手的虧損自白》,作者: 吉姆.保羅、布南登.莫尼漢、出版社:今周刊

(圖:shutterstock,僅示意 / 責任編輯:Ting;內容純屬參考,並非投資建議,投資前請謹慎為上)

發表

發表

我的網誌

我的網誌