【我們想讓你知道】

商品本位制這一概念初次進入我的腦海,可追溯到 1921 年的經濟蕭條時期,也許是因為「富裕中的貧困」這個現象,首次在這個世界真正出現了。那時與有效需求(即有支付能力的需求)相比,原物料生產普遍過剩,商品價格一落千丈,經濟由此陷入各種困境,因而導致失業增加及經濟衰退的惡性循環。

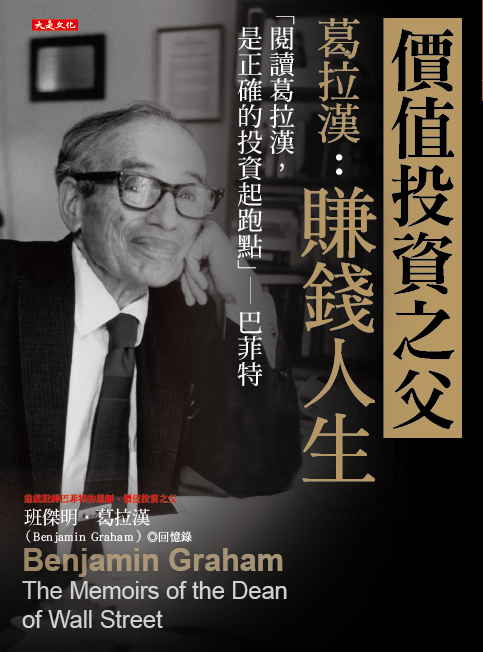

文 / 班傑明·葛拉漢

商品本位制

在我剛開始研究這次大蕭條,及其帶來的全面性災難時,我就認為這種狀況其實是不應該發生,也完全可以避免的。如果一個國家缺乏肥沃的土地、製造的能力,以及科學技術知識等各種生產要素,那麼它的生活水準必然很低。但在我們這樣一個資源如此豐富的國家,人們竟然無力購買自己製作的產品,忍受著倉庫裡商品堆積如山,家裡卻空空如也的痛苦,這在邏輯上是荒謬可笑的。

為了尋求解決這一異常問題的出路,我首先想到了那些黃金生產者。當其他人處於困境之中時,他們卻總能從中解脫出來。無論產量多或少,他們都能以每盎司 20 美元的保證價格立即賣出黃金,甚至還能從經濟大蕭條中得到巨大利益,因為工資及他們所需物品的價格下降了,從而減少了生產成本,提高了利潤。

許多經濟學家曾建議實行某種計畫,以使物價能大體維持在某個水準上,但這些計畫都未能獲得到廣泛認同。當時最有名的要數爾文.費雪的「補償美元」計畫,他在計畫中建議紙幣的含金量應隨價格的漲跌而升降。而我卻對這個問題得出一個與他十分不同的觀點。

我認為更好的方法,是指定一組基本原料(或稱為一籃子市場 Market basket )作為貨幣本位,取代原本由黃金承擔的職責。這就意味著商品組合(組合內的各種商品之間要有適當的比例關係)的所有者(或生產者),總能將它們上交至財政部,以換回固定數量的紙幣,而紙幣的所有者則可用紙幣買回相應數量的各種商品。

生活用品不如黃金重要?

我要問的是,為什麼只有黃金生產者才能享受那些經濟利益?日常的生活用品難道就不如黃金重要,不如黃金有價值嗎?生產日用品的廠商,不能獲得同樣的利益嗎?

我個人認為,商品本位計畫既有積極的一面,也有消極的一面。從積極的一面來說,它透過以商品確定紙幣的價值,並在紙幣與以它定價的商品之間,建立雙向的可兌換性,從而盡可能直接解決穩定價格的問題。

積極面

從更廣泛的意義上說,這將建立起一座溝通商品世界與貨幣世界的橋樑──允許暫不需要購買的商品換成、或當成是貨幣;反過來說,必要時貨幣也能轉換成商品。

消極面

而從消極的一面來說,這個方法並不能真正使每種商品的價格都保持穩定──就像過去所實施過,非常不成功的「價格固定計畫」一樣。我的計畫允許每種商品的價格按其供需狀況有所浮動,而同時又要維持商品組合整體價格的穩定性(至少要將它的浮動限制在較窄的幅度之內)。

要將這一在理論上很吸引人的計畫付諸實施會有很大的困難,因為這涉及到太多的問題了:品質是否可靠、款式是否新穎等等。最重要的是,即便政府有錢買下這些東西,又該如何處置它們呢?但如果我們不去涉及所有的商品,而只包含「基本原料」這一限定的領域,那麼許多問題即可迎刃而解。因為基本原料價格的波動,不論在市場繁榮或經濟蕭條時期,都起著關鍵性的作用。

假設我們將主要任務,用於為幾種最重要的原物料提供無限需求,由於這些原材料通常構成了實物經濟的基礎,可以設想,如果能像保證黃金地位那樣,確保這些基本原料的地位,那麼我們就能保護商品的價格水準,以及使大多數商品的有效需求,不致在經濟蕭條再次發生時受到有害影響。

基本商品價格的下跌幅度,一般會大於其他商品,要是能將前者的價格穩定住,或許就能很好的控制消費品的價格。但是,穩定基本原料價格水準的最佳方法是什麼呢?我們能否為一磅小麥、一磅黃銅、一磅咖啡……這種商品都分別訂個不變的價格呢?這麼做顯然會遭到商人們的強烈反對。

這些商品間的相對價格總是波動很大,這是由各種供需因素變化引起的。這些變化是否僅僅是暫時性的?如果是的話,那麼控制它們的相對價格就是件好事;但商品相對價格變化,主要源於相對生產成本的長期變化,因此它們往往是長期性或準長期性的。

更多價值投資心法,好文推薦你:

- 艾蜜莉分享:推薦給價值投資者的私房書單

- 成長型/低估型價值投資 傻傻分不清楚?!

- 【艾蜜莉教你】價值投資4步驟,創造20%年化報酬

- 【價值投資】挑績優股注意這 4 大跡象!法人等級才會看的指標,合格台股竟多達 78 檔

- 3 分鐘 了解 「股神巴菲特」愛用的投資法 — 價值投資

本文摘自《價值投資之父葛拉漢:賺錢人生》,作者:班傑明·葛拉漢、出版社:大是文化

( 圖:shutterstock / 責任編輯:chou )

發表

發表

我的網誌

我的網誌