圖/Shutterstock

結論

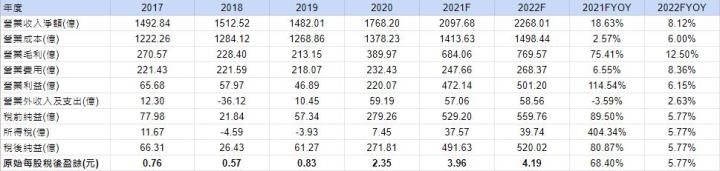

預估晶圓代工供不應求的態勢將延續至2023年才有望緩解,而在漲價效應及產品組合優化下,包括DDI(面板驅動IC)、PMIC(電源管理IC)等多項產品轉至12吋,且部分產品線如OLED DDI(有機發光二極體顯示面板驅動IC),網通晶片、缺貨嚴重的SSD控制IC、RF-SOI(通訊射頻元件)將使22/28nm製程占比提升,聯電21H2毛利率有望落於35-37%,達歷史新高,另外也受折舊費用減少約5%,使獲利改善。由此預估2021年營收2097.68億,毛利684.06億,毛利率32.61%,營業利益472.14億,稅後淨利491.58億,EPS 3.96元,年增68.4%。2022年在產能增加6%助攻下,營收成長至2268.3億元,年增8.12%,EPS4.19元。

聯電股本1242.20億元,2020年現金股利為1.60元,屬中殖利率股(3%-4.5%)。21Q2每股淨值19.35元,股價淨值比(PBR)2.88倍,相較於歷史處於高。預估2021年EPS3.96元,以8/23收盤價58.4元來看,本益比(PER)約14.8倍,相較歷史處於中高位置。

以今年預估EPS3.96元及8/23收盤價58.6元來看,目前本益比位於14.8倍左右,遠低於同業台積電(2330)、世界先進(5347)的26、27倍,位於近兩年本益比中間水準,考量產業趨勢向上,給予逢低買進評等。

公司簡介

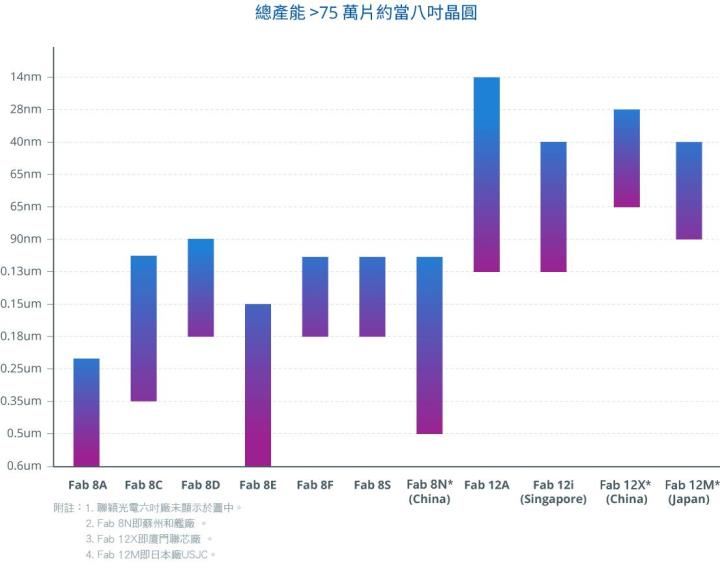

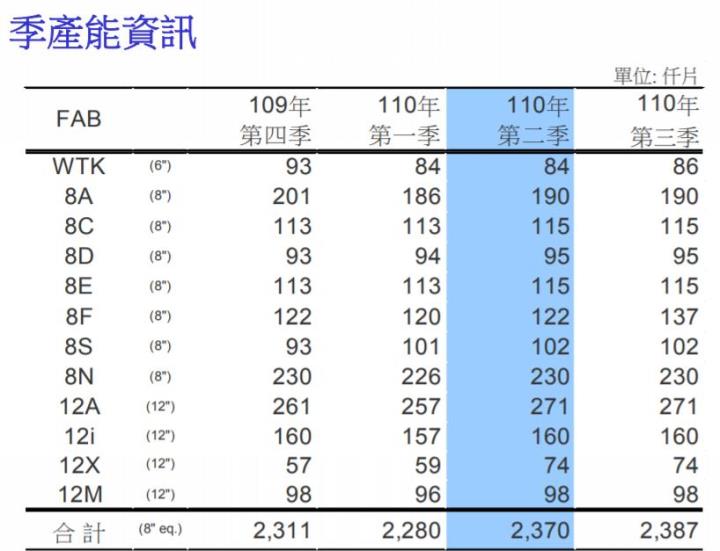

聯電(2303),全球第四大晶圓代工廠,和台積電(2323)為台灣著名的晶圓代工雙雄。聯電共有12座晶圓廠,包含1座6吋、4座12吋和7座8吋廠,目前每月約可生產77萬片約當8吋晶圓的產能。主要競爭對手為台積電(TSMC)、格羅方德(Globalfoundries)、三星(Samsung)與中芯半導體(SMIC)。上游主要矽晶片供應商有台灣信越S.E.H、世創(Siltronic)、環球晶(6488)、SUMCO、SK Siltron。客戶方面,86%為IC設計廠,14%為整合元件廠,包括聯詠(3034)、聯發科(2454)、博通(Broadcom)等都是主要客戶。

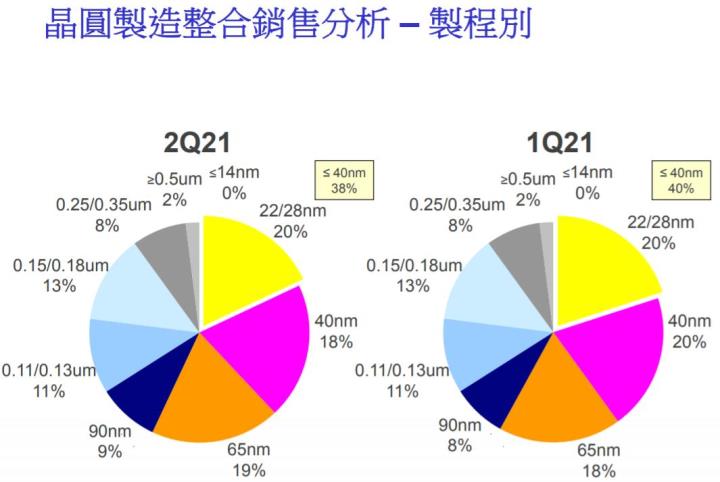

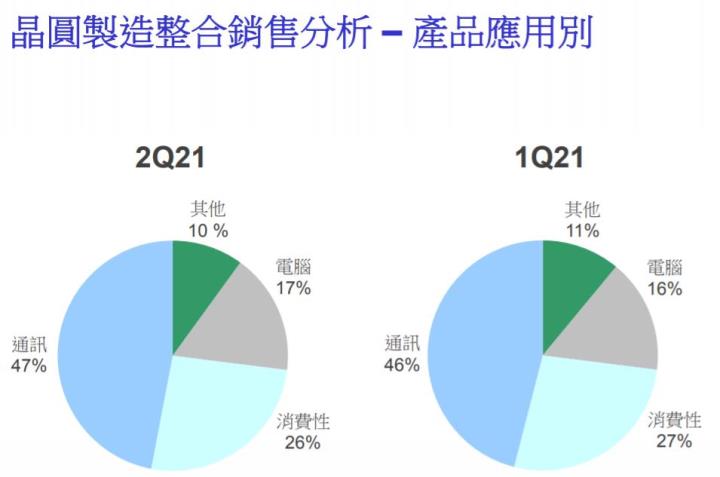

聯電21Q2製程占比為22/28nm以下20%、40nm佔18%、65nm佔19%、90nm佔9%、0.11um-0.5um佔34%。終端應用占比為通訊47%、電腦17%、消費性電子26%、其他10%。

資料來源:聯電

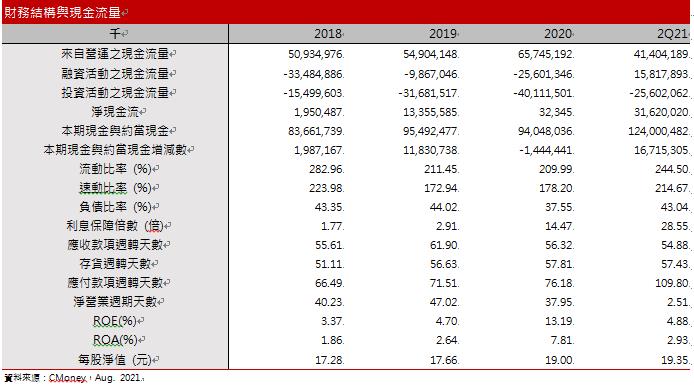

聯電2020年營收1768.21億元,YoY+19.31%,毛利率22.1%,營業利益率12.4%,業外收益59.18億,稅後淨利291.89億元,YoY+200.69%,EPS 2.35元。

晶圓代工產能吃緊,聯電從陪榜台積,到領漲台股:

回顧半導體發展歷程,過去各家代工廠投入許多資本在先進製程技術的發展,聯電亦不例外,但龐大的資本支出使聯電在獲利上受壓,為求資源利用效益極大化,2017年聯電宣佈停止12奈米以下先進製程的開發,專注於成熟製程的升級改良,以提升獲利。直到2020年前,聯電的毛利率、獲利都和先進製程龍頭台積電有著一段不小的差距,因此在許多財報分析的書籍裡,聯電往往被拿來和台積電做毛利率的比較,讓大家對聯電「二哥」的印象深刻。

不過情況在2019年有所轉變,多攝影鏡頭手機帶動CMOS影像感測器的需求提升,讓 主要用於成熟製程的8吋晶圓成為市場焦點,而2020年因新冠肺炎疫情的影響,居家辦公使得PC、NB等電子產品需求成長,加上5G、智慧型手機、伺服器、車用電子、物聯網等市場需求強勁,帶動MCU、面板驅動IC、Power IC、MOSFET等產品需求大增,這些晶片主要都使用成熟製程,使得市場對已成熟製程為主的8吋晶圓代工需求大增。

然而,面對強勁的需求,供給端並未快速跟上,主因為近年來各代工廠陸續將8吋晶圓廠關閉或轉型成現今主流的12吋廠,不少設備商皆已停止生產部分 8 吋機台,因此8吋機台的供應變少,造成8吋廠難以擴充產能。而目前各廠商雖看到成熟製程缺貨,但蓋一座8吋廠需要約10億美金,考量折舊費用會侵蝕獲利,因此併購、購買二手設備等擴產方式是目前各廠的優先選擇,造成8吋廠的產能提升有限。聯電也因此受益,從19H2開始,毛利率一路揚升近半,股價亦從不到20元一路漲到超過60元。

成熟製程漲價潮延續,聯電21Q2三率三升:

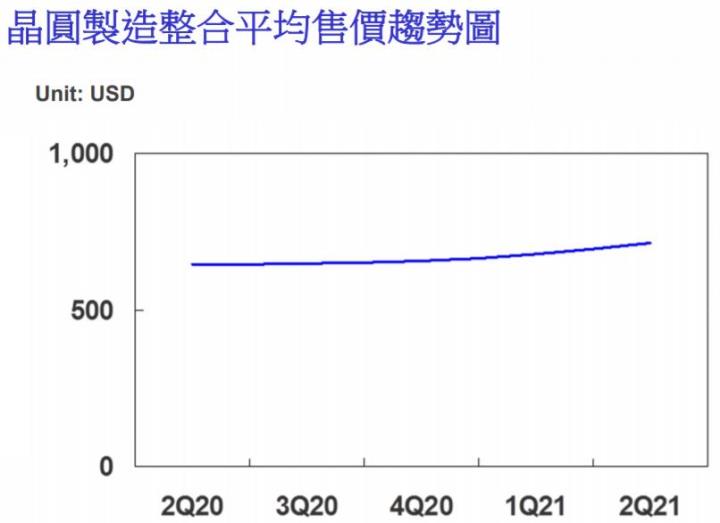

全球晶片荒延燒,預計供不應求的狀況預計要到2023年才能緩解,加上5G、電動車、MOSFET、MCU、大尺寸螢幕帶動面板驅動IC等趨勢推升下,對成熟製程的需求暴漲,聯電21Q2受惠產量提高近3%、平均銷售單價(ASP)上揚5%、產品組合改善,加上稼動率超過100%,帶動營收來到歷史新高509.1億元,季增8.1%,年增14.7%。毛利率更是來到31.3%的歷史新高,稅後淨利119.4億元,EPS0.98元。

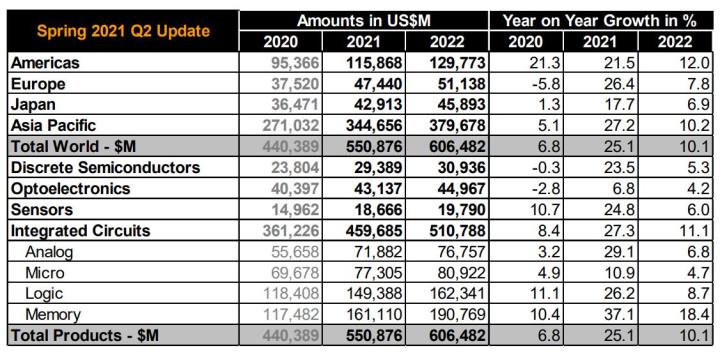

近日,世界半導體貿易統計組織(WSTS)提高了對2021年半導體銷售金額的預估,從一季前預估的4694億美元大幅提升至5508億美元,年增25%,2022的年增率亦達雙位數(10.1%),可見晶圓需求旺盛。

成熟製程產能有限,需求旺盛帶動產業榮景:

面對成熟製程需求的爆發,觀察供給方面,各晶圓廠紛紛宣布擴產成熟製程產能,先進製程龍頭台積電亦將擴產南京廠28nm產線,不過,半導體產能需等待設備製造、裝機及測試,並非馬上就可放量,原本各晶圓廠的成熟製程擴產預計於22H2-23H1才會開出,但近來因零組件短缺及疫情影響,半導體設備交期從原本約9個月延長至12-18個月不等,估計整體產能開出時程將延後約半年,另外,中國晶圓龍頭廠中芯亦受中美角力影響設備取得,因此預計供給端的吃緊態勢將會延續至2022年底,至2023才有望明顯舒緩。

從需求方面來看,疫情加速了5G、IoT的浪潮,加上電動車的普及化,帶起了MCU、DDIC、MOSFET、PMIC、CMOS(影像感測器)、RF-SOI(通訊射頻元件)的需求,其中5G基地台、IoT的MOSFET、PMIC、高畫質螢幕的OLED DDI所需數量將翻倍成長,這些晶片主要都屬成熟製程的範疇,造成目前8吋晶圓供不應求。整體來看,5G、電動車的大趨勢不變,帶動成熟製程的需求熱絡。對聯電來說,未來OLED DDI、CMOS、RF-SOI等產品製程漸漸轉進22/28nm,有望進一步提高ASP及毛利率。

量微增,價續揚,聯電21Q3獲利更上層樓:

聯電7月營收達183.66億元,月增5.94%,再創單月歷史新高。由於各晶圓代工廠產能增加有限,且下半年進入電子傳統旺季,預期傳統製程供應將持續緊俏。聯電於法說會表示,雖產能已達極限,但透過去瓶頸的方式,使21Q3的出貨量仍有望季增1-2%,隨產品組合優化、供不應求漲價態勢延續,平均銷售單價(ASP)季增6%,產能利用率亦將持續滿載,因此預估21Q3毛利落於35-36%區間,創歷史新高。

預估2021年在漲價效應下,加上產品組合優化,包括OLED DDI、指紋辨識與PMIC等產品轉至12吋,且部分產品線如OLED DDI,網通晶片與SSD控制IC轉到22/28nm製程等,預期21Q4毛利率有望超越21Q3水準,聯電亦提升全年ASP成長幅度預期,預計可達10-13%。

有保障的產能擴張,聯電長期營運看俏:

晶片荒延燒下,上游IC設計廠為拿到產能,與聯電簽屬LTA,即以議定的價格先支付訂金,以聯電與客戶間產品製程與產能保障的長期相互搭配為基礎,確保新建的產能可維持健康的產能利用率,並可減緩聯電擴產的資金壓力,並避免未來產能閒置的風險。因此聯電宣布28nm擴產計畫,在未來三年斥資1000億元擴張南科的12A晶圓廠P6廠區,預計將於23Q2量產,月產能約為2.75萬片,且未來可延伸至14nm的先進製程,毛利率的天花板可望加大,而2022年聯電南科12A Fab的P5廠區預計產能可月增1萬片以上,公司預計整體產能年增6%,考量2022年同業並未有明顯的大幅產能開出,漲價效應可望延續。

聯電將2021年資本支出由15億美元調高至23億美元,運用比例85%用於12吋廠,15%用於8吋廠,考量聯電過往擴產計畫偏保守,不貿然擴大資本支出,加上LTA的保障,長期營運動能有望穩定成長。

晶圓代工漲不停,預估聯電2021年EPS可望達3.96元:

預估晶圓代工供不應求的態勢將延續至2023年才有望緩解,而在漲價效應及產品組合優化下,包括DDI、PMIC(電源管理IC)等多項產品轉至12吋,且部分產品線如OLED DDI,網通晶片、缺貨嚴重的SSD控制IC等產品將使22/28nm製程占比提升,聯電21H2毛利率有望落於35-37%,達歷史新高,另外也受折舊費用減少約5%,使獲利改善。由此預估2021年營收2097.68億,毛利684.06億,毛利率32.61%,營業利益472.14億,稅後淨利491.58億,EPS 3.96元,年增68.4%。2022年在產能增加6%助攻下,營收成長至2268.3億元,年增8.12%,EPS4.19元。

評價與結論:

聯電股本1242.20億元,2020年現金股利為1.60元,屬中殖利率股(3%-4.5%)。21Q2每股淨值19.35元,股價淨值比(PBR)相較於歷史處於高。預估2021年EPS3.96元,以8/23收盤價58.6元來看,本益比(PER)約14.8倍,相較歷史處於中高位置。

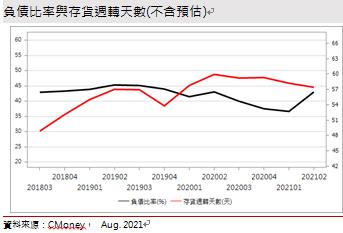

CMoney信用評等(CMoney Credit Rating, CMCR)就各面向評比,若以滿分為5分來看,公司在財務面分數0.51分,成長面0.68分,獲利面0.77分,技術面0.57分,籌碼面0.89分,綜合評比為3.43分,屬於中上水準。

以今年預估EPS3.96元及8/20收盤價58.6元來看,目前本益比位於14.8倍左右,遠低於同業台積電(2330)、世界先進(5347)的26、27倍,位於近兩年本益比中間水準,考量產業趨勢向上,給予逢低買進評等。

*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。

*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。

發表

發表

我的網誌

我的網誌