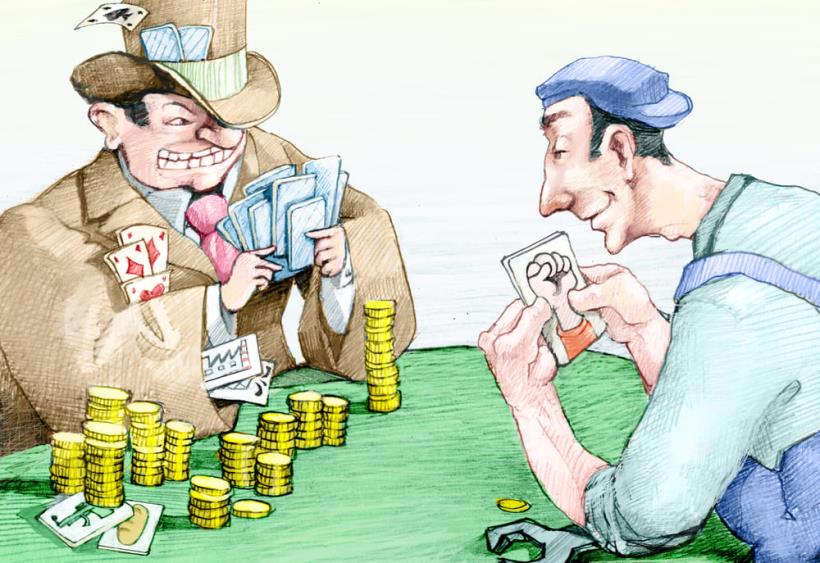

(圖/shutterstock)

經過 1 萬公里的長途跋涉,

張耿豪與太太在去年 9 月初

完成了一輩子必看的芬蘭「極光之旅」,

為期 2 週的旅程,

費用高達 20 萬元,

但他花起來毫不手軟,

「這筆錢我早就從美國股市準備好了。」

張耿豪大方分享他投資美股的心路歷程。

一起來看看他的理財故事...

(贊助商連結)

從小養成存錢好習慣

零用錢存下 8 成

「小時候爸媽給的零用錢,

我幾乎都可以存下 8 成。」

從小張耿豪就養成不亂花錢的好習慣,

他說,自己不抽菸、不喝酒,

也不買車,除了喜歡 3C 用品、

偶爾跟朋友吃飯或看電影之外,

就沒有重大開支。

出社會擁 70 萬小金庫

大學 4 年期間,

張耿豪除了每月存下零用錢,

閒暇時還兼差打工,

畢業時已經存到 50 多萬元,

加上當兵 1 年多存的 10 來萬元,

剛出社會的他就擁有約 70 萬元存款,

而這一筆母金

就是他進軍美股淘金的「本錢」。

每年賺 7%

看中「複利」威力

目前從事工程師的他,

還有另一個「ETF 美股─世界財經」部落客的身分。

談起寫作的初衷,

「原本只想紀錄個人投資 ETF 的心得,

沒想現在已經意外累積 4 萬多粉絲。」

他謙虛說,對許多投資高手來說

「每年賺 7%」不到 1 根漲停板, 微不足道,

但他看中的不是報酬率高低,

而是細水長流的「複利」威力。

過去 6 年,張耿豪繳出年賺 7% 的成績單,

最後連老爸都被說服,

請他幫忙打理退休金。

不過,這一段美股投資之路,

並非一帆風順。

到美股挖寶白忙一場

積極操作獲利不如 ETF

因為自己是工程師,

對 Apple 推出的新商品「很入魂」,

有一天看到報紙頭版下了

「鴻海是蘋果概念最大受惠股」的標題,

他內心產生疑問:

「如果 iPhone 賣得好,為什麼要買鴻海,

而不是直投資蘋果的股票?」

2011 年

直接到美股挖寶

於是有別於其他散戶,

張耿豪 2011 年就直接到美股挖寶。

他將手上資金分成積極與保守兩個部位:

一部分看消息面做美股的短線及當沖,

其餘則布局美股 ETF。

1 年後,他發現積極選股、頻繁進出的結果,

到最後經常是白忙一場,

報酬率遠不如買 ETF 來得佳。

買阿里巴巴慘賠

打造 7% 賺錢投資組合

後來他又把賺到的第 1 桶金,

投入中國電子商務龍頭阿里巴巴,

在初級市場沒買到,甚至到二級市場搶購。

沒想到,張耿豪買進阿里巴巴後,

「10 分鐘就賠掉 7 位數字!」

看到股票慘跌,讓他根本無心上班,

生活作息大亂,覺得自己很愚蠢。

從此不用天天看盤

擔心市場漲跌

痛定思痛之後,他又調整腳步,

每天平均至少花 3 小時的時間,

埋首研究投資大師的經典書籍,

要求自己每週發 3 篇 ETF 相關文章,

也體會「投資要能讓自己安心睡覺」的道理,

於是把資金撤出,

專注在不須選股或選市場的 ETF。

張耿豪表示,美國掛牌的 ETF 有 1 千多檔,

選擇性高,他會優先挑選市場或區域,

並搭配資產配置,

從此不用天天看盤,擔心市場漲跌。

每年重調股債比

不擔心退休金沒著落

目前他的 ETF 資產配置,

8 成集中在股票、2 成在債券。

核心資產有 7 成分散在美國、歐洲、

亞太及新興市場等 ETF ;

另 1 成則是布局在看好的產業及股票;

此外,他也配置 2 成的中期公債 ETF,

這樣的投資組合讓他 6 年下來

平均年報酬率達 7%。

挑選 ETF 標的

秉持 4 大原則

挑選 ETF 標的時,他秉持 4 大原則,

包括費用率高低、

基金規模至少 10 億美元、

每天成交量 10 萬股及成立時間等。

因為這筆資金要當成退休金使用,

在操作上,核心資產基本上「只進不出」,

並每半年再擠出一筆資金,繼續投入核心資產;

至於衛星資產,若碰到金融市場的黑天鵝事件,

就用一小部分資金逢低入市,

比如去年英國脫歐後,

歐洲 ETF 單日大跌 1 成多,十分罕見,

他大膽買進反而賺了 7%

年獲利 7% 的投資組合

65 歲時就能自動

「養胖」到 800 萬元

現在張耿豪已不再是當年做短線的小散戶,

並用績效說服擔任空姐的太大一起學理財,

他算了一下,就算不再增加投資金額,

目前年獲利 7% 的投資組合,

到他 65 歲時

就能自動「養胖」到 800 萬元,

就是一個退休大撲滿,

根本不用擔心政府

退休金會不會破產的問題。

善用理財工具

就不用擔心退休金破產喔!

延伸閱讀:

如果覺得這篇文章有幫助,先按個讚哦!

本文由 Money錢 授權轉載,

未經授權,請勿轉載!

發表

發表

我的網誌

我的網誌