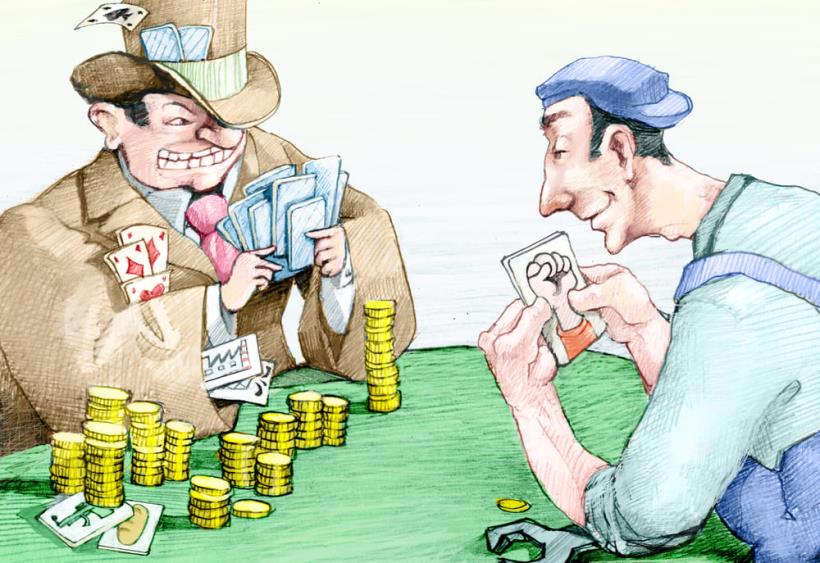

(圖/shutterstock)

為什麼「台灣學生」不敢舉手問問題?

今年,上了一堂課名為國際談判與協商,

這堂課為英語授課,幾乎3/4以上都是國際學生,

我身為接受純粹「典型台灣教育」的學生,

帶著試水溫的心情來到第一堂課,

而才僅僅第一堂課,便感受到強烈的文化衝擊...

(贊助商連結...)

連 國外老師 都知道

台灣學生 不愛舉手發問

課堂一開始,

老師和大家簡單的聊聊天,拋出了一個小問題,

早已習慣當老師拋出問題時,台下一片寂靜的自己,

被眼前超過1/5以上學生立刻舉起手,

搶著回答老師問題的景象給震驚,

也因此決定一定要繼續留下來修這堂課,

體會更多的文化衝擊。

一次一次的課程中,透過討論談判技巧,

也討論了許多關於文化差異的問題。

令我最印象深刻也感到不服氣的是,

有一次,

是老師主動地問了國際學生對於台灣學生的看法,

特別是對於 「上課不回答問題」的這個看法。

老師問外國學生會不會覺得台灣學生很奇怪,

為什麼上課都不講話?

一位法國學生說道

「是不是因為台灣學生不會 批判性思考,

因為在法國,我們被訓練去做批判性思考以及回答,

但是台灣學生好像沒有這樣的訓練!」

另一位同學說

「我覺得,台灣學生不知道要怎麼問問題!」

接著,老師把麥克風遞給第一排的台灣同學,

他說也許是因為這堂課是全英語授課,所以台灣同學比較害羞;

老師直接回答不是的,他自己其他課堂的經驗也是如此,

台灣學生不喜歡回答問題,為什麼?

台灣 教育體制 問題

老師說的就是「標準答案」!

我舉起了自己的手,

說道「我覺得是教育體制的問題!」,

從小老師在台上告訴我們「正確答案」,

好像所有的事情都有一個所謂「標準的」答案,

是唯一而且正確的,

我們考填充題、選擇題,

我們努力去記、去算、去背那樣的一個答案,學習只是單向的;

我們不被允許問「奇怪的問題」,我們只負責學那些「對的事情」。

回答過後,班上同學大多點頭如搗蒜,

不止身旁的台灣同學,

連同樣在東亞文化圈生長的韓國女生也使勁的認同,

老師向他問到韓國也是如此嗎?

「更嚴重」他如此回答。

但是,問題真的僅僅如此嗎?

回家後我反覆的問著自己,

為什麼我們總是不舉手?不回答?不發言?

最後我歸類了幾個答案,

也想同時用這些答案去探討

「造成我們不舉手、不回答問題的價值觀背後,

帶給我們什麼樣的影響?」

兩大 台灣人不愛問問題的原因

一、不可以「不一樣」

記得小時候當做出脫序的行為時,

問著為什麼不可以,

總會得到「大家都這樣,

你為什麼要跟別人不一樣?」的答案,

我們總記著那句「不可以不一樣!」

不可以大家都沒說話的時候,我在說話;

不可以大家都沒有問問題的時候,我在問;

課堂上鴉雀無聲時,少數的人有勇氣在老師拋出問題的當下,

當那個第一個舉手回答問題的人,

因為自己會顯得如此「異樣」,「他好愛出風頭喔!」、「他好吵喔!」,

我們害怕被這樣評論著,而且我們往往常這樣評論別人,

但這是學習的正確途徑嗎?

然而,長大之後,為了找工作,

我們開始寫履歷,卻突然地發現,

要開始去思考「我哪裡不一樣?」

如果過去這麼多的「都一樣」,

又怎麼會突然變成「不一樣呢?」

我以為,如果讓別人「看到你」、「記得你」

那麼就應該從自己的生活中開始,

不要害怕和別人走不一樣的路、做不一樣的事情,

而是應該去思考什麼是對?什麼是錯?

如果為了「充實履歷」去比賽、實習、交換,

豈不就是是為了「不要不一樣嗎?」

不是以上任何一件事情不可以做,

而是為什麼要做?

如果總是抱著「大家都...我沒有怎麼辦?」的心情,

我們永遠不會和別人不一樣。

二、這樣不對!

太多的否定扼殺「蠢問題」

記得小時候有許許多多的「造句笑話」嗎?

舉例來說,題目:吃香。

答:我很喜歡吃香蕉...

這樣的句子在作者的年代,

鐵定是一分也拿不到的,

但是,在沒有定義清楚要用什麼方向造句的時候,

這個句子真的「這麼錯」嗎?

錯到要打一個大叉,在旁邊寫正確的句子練習三次?

最近蘋果才報導了一則新聞

報導中指出,

一位家長在臉書上貼出一張照片,

國小二年級的孩子在學校國語期末考,

注音寫國字「ㄍㄢˇ ㄐ一 」,小孩寫成「趕雞」,

結果被老師用紅筆圈起來,

這位家長還自嘲自己的小孩「是農夫嗎?真是無言。」

結果許多人反而留言支持小朋友寫的沒錯,

尤其同一大題的題目中,還有「鴕鳥」和「麻雀」等問題,

沒有上下文、同音不同字,寫「趕雞」一點都沒錯,

還有人認為老師太古板,扼殺孩子的思考和創意,

「為什麼不能趕雞?老師歧視農家子弟喔!」

你有發現嗎?

漸漸的,我們害怕自己的答案不是「標準答案」,

我們失去當初願意去「嘗試」的能力,創造答案的可能,

我們害怕那個答案不如預期,

我們害怕那個答案跟老師要的不一樣,

然而「今天的事實不代表明天依然為事實!」

所以西方教育教導學生不要死記答案或害怕思考。

那天的課堂上,

在我回答完教育體制後,

我舉了第二次手,

說我們也害怕問「蠢問題」,或是「聽起來很笨!」

外國學生吃驚的看著我說「怎樣是蠢問題?」

當然,如果是老師才剛講完,

我自己沒認真聽而問的問題是不對的,但

是不應該有問題被稱之為「蠢問題」,

每一個問題都不應該被那樣的評論,

發問者不該感到害怕,傾聽者也不該這樣否決。

台灣人「小時了了,大未必佳」?

當天,一位來自克羅埃西雅的同學說,

他曾想過,會不會因為東方如此的教育體制,

才造就我們有如此先進的科技?如此優秀的科技人才?

老師向我們拋出了問題

「記不記得小時候,台灣人動不動就拿奧林匹克數學、科學冠軍,

照這樣來說,我們應該有很多

諾貝爾學獎得主、物理學家、發明家;

你沒有有想過,那些奧林匹克得獎者,他們長大後都跑去哪了?」

在這裡我並不是要去說西方教育就多麼好,

每一個體制都有屬於適用的文化背景,

在引進任何包含法律、教育制度時,

若不考慮各國文化、背景價值差異,

都會釀成無可彌補的悲劇,而生活在體制內的我們,

又該如何去回應?我們真正要的又是什麼?

台灣人缺乏「獨立思考」的能力

難道只能怪 教育體制 嗎?

最後,我想分享一次經驗作為本文的結尾。

在一次偶然的機會中,

我擔任某新書發表會的主持人,

當在座的老師進行教學分享,

主題正是教老師如何激勵學生發言、問問題、Q&A的時候,

台下卻一片寂靜...

我便把上面的問題

「為什麼學生不會問問題?

台灣學生是否沒有獨立判斷思考能力?」

這個故事作為問題拋給了講者,

感到有趣的講者也邀請台下的教授們分享「教育體制的問題」。

一位老師這樣說

「我們的孩子在幼稚園的時候最愛問問題了,

東問西問每天問個沒完沒了,

但是因為我們的教育方式扼殺了他們問問題的權力跟能力,

漸漸的,他們就不問了...」

然而,幽默的是,

身為教育體制的執行者,

很多教授都「知道」這是不對的,

卻都「做不到」從自己開始改變。

反過來看,

身為受教者的我們又是什麼態度呢?

反正老師也教的爛,能混過就好?

又將問題拋回給教育體制?

我們真的活在體制內而無法掙脫了嗎?

或許我們都該好好想想!

MBAtics & 中山MBA104 高詩婷

本文由 MBAtics 授權轉載。

原文 於此,未經授權,請勿轉載!

發表

發表

我的網誌

我的網誌