【我們想讓你知道】

現代人生活緊湊、工作壓力沉重,年輕族群因疾病、意外造成失能的機率也提高,除了較高預算的長照險,也能用低保費添購失能險,以防範潛在的風險。

文 / 李亞珊

台灣正由高齡社會逐漸邁入超高齡社會,根據國發會今(2020)年 8 月公布數據顯示,老年人口在 2017 年起超越幼年人口,預估 2029 年,老年人口將達到幼年人口的 2 倍。面對不可避免的老化情況,擁有健康、尊嚴的晚年生活,是多數人的心願。

另外,根據內政部統計處 8 月資料,國人平均壽命為 80.9 歲,其中男性 77.7 歲、女性 84.2 歲,皆高於聯合國公布的全球平均壽命。由於國人平均壽命延長,對於長照方面的需求也日益上升,若是醫療花費超出健保給付範圍,恐讓病患及照顧者吃不消;不只老年人的長照需求增加,青壯年族群處於職災、工作壓力、不規律作息等環境中,也容易提高失能風險。

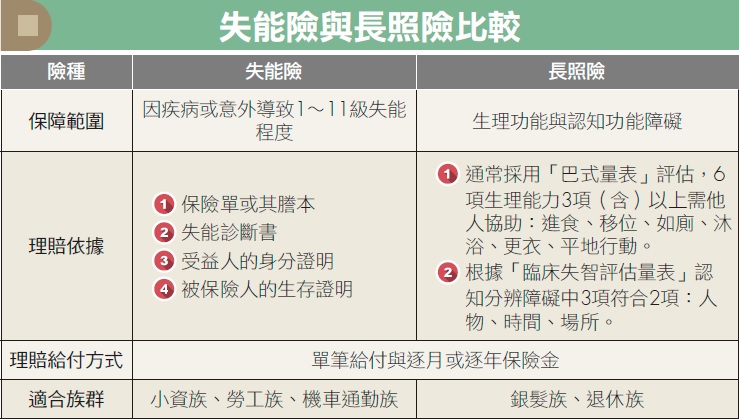

坊間關於長期醫療照護的保險有長照險及失能險,不少人會疑惑,究竟該優先投保哪一個險種,以及應該幾歲投保最有利?

買失能險或長照險

先考量預算、釐清需求

對此, 統一保經業務經理、保險本舖顧問陳芳琪表示,須以個人預算為首要考量,一般來說,長照險保費會比失能險高,預算有限者,建議先購買失能險。

「要是身上無任一險種保障,可以將定期失能險當作第 1 張保單來規劃。」像是父母預算許可,就能以此做為家中新生兒首張保單的主約。

談及 0 歲投保失能險的必要性,錢管家數位科技執行長、同時也是《Money 錢》保險 AI 大賞策畫人李昇益認為,沒有人能夠預測風險何時出現,對於擔心某件事發生的人,選擇事先投保某險種才會具有意義,不一定與年齡有關。

理賠條件不同

風險轉嫁是核心

他以今(2020) 年度《Money 錢》保險 AI 大賞評比為例,是從多家保險公司篩選出低保費、高保障的高 CP 值保單,其中,失能險以定期型附約為主。

李昇益表示,由於定期型具有保費低的特性,如果保戶認為有必要,可以趁年輕時投保,及早享有低保費、高保障的權益。對於民眾關心的長照議題,該優先規劃哪個險種,李昇益分析,失能險相較於長照險,除了有保費較低的特點,理賠條件也較寬鬆。

一旦啟動失能險理賠機制,保險公司會按照「失能等級表」給付保險金,分成 1∼11 級因疾病或意外導致的失能程度,數字越小代表失能程度越嚴重,只須一次判定,達理賠範圍者即可領理賠金。

至於長照險則是使用「巴式量表」來判定被保險人「喪失自理生活能力」的程度,其中又可分為「行為能力」與「認知能力」,要符合巴氏量表 6 項中 3 項(6 取 3)、認知分辨障礙中 3 項符合 2 項,即可獲得理賠。值得注意的是,被保險人須每年定期確認體況,若藉由治療、復健讓身體好轉,給付將會停止。

李昇益說明,由於風險無所不在,才有了保險規劃,而風險管理可由 4 個象限簡易解釋,以發生機率高或低、損失幅度大或小分類:① 風險轉嫁、② 風險自留、③ 風險控制、④ 風險規避。其中,失能及長照是屬於發生機率低、損失幅度大的風險,一旦發生,個人經濟有可能無法完全負荷,會擔心的人,就會事先尋求保險以轉嫁風險。

小資族首選

失能險成必備保單

除了理賠條件不同,陳芳琪分析,失能險及長照險適合不同的族群投保,像是小資族、勞工族以及機車通勤族,就適合失能險,至於年長者與退休族,則較適合長照險,如果有預算限制,建議能先以失能險為主要保險規劃,用較便宜的保費,獲得高保障。

除了《Money錢》保險 AI 大賞評選出的高 CP 值「1 至 6 級失能扶助險附約」保單(請見《Money 錢》雜誌 10 月號),專家另外整理 3 張失能險保單組合配置,以 30 歲男性、年繳保費 1.5 萬元以內試算,提供讀者更多元的參考。

此外,陳芳琪提醒,定期型與終身型各有優缺點,以保費來說,雖然定期型的失能險保費較便宜,但由於是以自然費率計算,因此當被保險人年紀越大,保費負擔也會較高,也要留意有無保證續保以及可續保年齡。終身型只要在限期內繳完保費,就能享有終身保障,不過保費也相對較高,預算有限的人較不適合。

保險是為了防範風險而存在,挑選適合自己的險種及保單,才有助於做好風險管理,以理賠條件及費用考量,相較於長照險,建議年紀尚輕的小資族將失能險納入首要規劃之一,以避免日後因失能導致財務危機。

更多好文推薦給你:

- 一張表讓你看懂,各種「退休必備保險」優缺點!(內含 年金、長照、醫療險等比較)

- 為家人留下最好的禮物!壽險「這樣保」 每天一顆茶葉蛋的錢,就能有 500 萬元保障!

- 騎機車跟汽車對撞死亡,他保的「駕傷險」竟不賠!這 2 種駕駛人傷害險理賠差很多... 一張圖就懂!

- 買「儲蓄險」急用錢想解約,卻被扣 10 幾萬解約金... 市面上 3 種儲蓄險,根本不能和定存相比!

- 別以為「實支實付」就會付全額!1 個案例看:想全額理賠,合約有「這條款」差很多

本文由 Money 錢 158 期 授權轉載

(圖:shutterstock / 責任編輯: William)

發表

發表

我的網誌

我的網誌