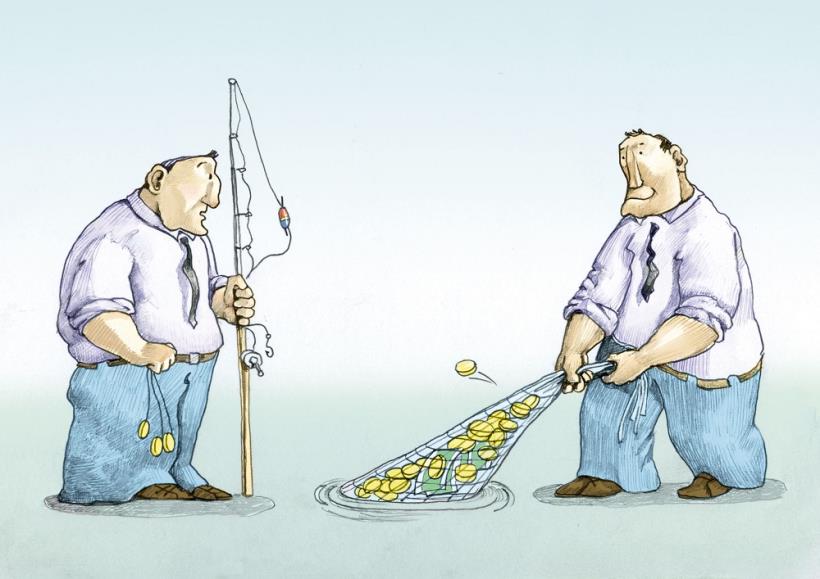

(圖/shutterstock)

作者: 蔡康永

我們並不恐懼「未知」,

只是對「未知」感到不安而已。

而這份不安當中,有強烈的嚮往:

探索未知的自己,

而不是固守幻想中所謂原本的自己。

繼續看下去...

(贊助商連結...)

我變了?

這是褒還是貶

「我朋友說我變了。」他說。

他很消沉地看著桌上的那碗黃魚煨麵。

煨麵微微冒煙,很應景他的消沉帥臉。

「嗯,那恭喜你啊。」我說,開始吃我的煨麵。

朋友的消沉,與吃煨麵的胃口,不必互相影響。

「恭喜我?!你的中文行不行啊?

如果他說『你改變了』,表示我改好了,

這才是稱讚,這才值得恭喜。

他說的是『我變了』,這不是好的意思。」

「是喔,那他覺得你是怎樣的變了呢?」我問。

「他說,我根本就不是原來的我了⋯⋯」

「唔⋯⋯『原來的你』⋯⋯」我吃著麵。

「請問,什麼時候的你,才是『原來的你』啊?

七歲的你?十七歲的你?還是二十七歲的你?

還是,你那個朋友認識你那一天的你?」

他愣住了,久久沒有回答我。

這個消沉的人,是我朋友。

他是個明星,出道多年,

得到粉絲稱讚他一直沒變,

現在只是某個朋友說他變了,

竟然可以消沉到坐視煨麵的湯漸漸被麵條吸乾,

徒然的講一些似通不通的話。

我仔細的用湯匙舀好湯,

再把少少的麵條,放進這匙湯裡。

吃煨麵的每一匙,

都應該被妥善佈置成一碗整齊的小湯麵,

自成一個小天地。

什麼叫「你變了」?

「不變」是值得高興的事嗎?

什麼叫「原來的你」?

在子宮裡的你?還是剛上學的你?

別人含混的表達,我們就含混的收下,

含混的產生情緒,含混的自責,

卻不追究到底自己有什麼可責備的?

對自己真是夠隨便的。

原來的你,

是什麼樣子?

如果不知道饅頭是怎麼回事,

怎麼做得成饅頭?

如果不知道自己是怎麼回事,

怎麼做得成自己?

我其實常聽到這句話:

「如果這樣,就不再是原來的我了!」

「我還是比較喜歡原來的我。」

我聽了都會納悶這個「原來」是怎麼定義的。

你說過類似的句子嗎?

連今天的我跟昨天的我都不同,

怎麼會有「原來的我」?

只有一個角度比較合理:

這個所謂「原來的我」,

也是每秒都在變化,

並沒有一個固定的意思。

它應該是指一個狀態:

在曾經活過的各種我當中,

活得最自在的那個我。

曾經活過的我當中,

活得最自在的那個我⋯⋯

聽起來是很不錯,

但也不必一輩子抓著不放吧。

家裡坐起來最舒服的那把椅子,

未必是世上最適合你的椅子,

總得多出去坐幾把沒坐過的椅子,才知道。

每分每秒世界都在變

說穿了,「原來的我」,

就是一個已經知道活起來

是什麼滋味的、已知的我。

把這樣一個我,裱上金框,

題匾曰「原來的我」,

供在堂上,這不等於是故意要把

一條河流攔成一窪死水嗎?

是的,人都不喜歡「未知」。

原始人好不容易摸熟了一條安全的路,

突然要試條新路,

必須進入一個深不可測的森林,

當然會惴惴不安。

所以會希望大家都別改變,自己也別變,

世界也別變,一切如往常就好。

可惜世界每秒都在改變,

我們沒辦法自己一個人不變。

地形改變、氣候改變、

身在其中的我們,也一定改變。

對於「未知」會感到不安,

我們就去弄清楚不安的起源,

但不必誇張的把這份不安,

說成是「恐懼」。

情商追求恰如其分。

把「恐懼」調整為應有的份額,

如果能把龐大的恐懼,

縮小為可掌握的「不安」,

就比較不會錯過其中那份對未知的嚮往。

我們並不恐懼「未知」,

我們只是對「未知」感到不安而已。

而這份不安當中,有強烈的嚮往:

探索未知的自己,

而不是固守幻想中所謂原本的自己,

「生活」,是「生長」與「活動」,

不是把自己裹成木乃伊、二十四小時挺屍啊。

本文摘自《蔡康永的情商課:為你自己活一次 》

作者: 蔡康永 / 出版社:如何出版

未經授權,請勿轉載!(責任編輯 / Julie)

發表

發表

我的網誌

我的網誌