(圖/shutterstock)

最近回了一趟家鄉,

發現了一個有趣的現象:

親戚家念三四年級的幾個小朋友,

平時使用台語交流、很少講台語了。

親戚家的小孩都是本地人,

為何互相之間要講國語?

繼續看下去...

(贊助商連結...)

事情是這樣的:

由於經濟的發展,

學校老師教課都喜歡用國語或者英語

(被視為優良教育環境的一環)

說台語的孩子和說英文的孩子,

唯一共同的語言就是:

國語。

孩子們在學校講國語習慣了,

就將習慣帶回家裡來了。

在地「方言」式微的現象並不僅僅發生在我的家鄉,

而且發生在全國各地。

那麼台語為什麼會式微呢?

我們回顧一下:

台語在歷史上是怎樣產生的。

我們都知道:

古代中國社會是一個農耕社會,

農耕人口占人口的絕大多數,

他們都被拴在土地上,

什麼時候會離開土地呢?

通常只有這幾件事:

趕集、告狀、趕考。

在古代中國人的人生中,

離開家鄉的機會是不多的。

在農耕社會,

中國人的活動範圍基本上是方圓十里路,

人口的流動性極弱,

生活環境相對封閉,

在封閉的環境裡,

台語得以形成。

所以我們中國自古有

「十里不同音」的說法,

為什麼是「十里」?

因為古代中國人趕集所能走的最遠路程,

早出晚歸,就是十里路,

所以是十里不同音,超出十里地以外,

由於缺乏交流,相對封閉,

語言就會發生變異。

說到這裡,

答案呼之慾出,

台語存在的歷史基礎,

就是因為人口不流動,

而一旦人口發生了實質性的流動,

台語存在的基礎就必然崩潰。

基礎一旦崩潰,

台語死亡只是一個時間問題。

中國過去四十年是工業化的四十年,

中國人的生存方式發生了本質的變化。

在過去,中國人是大部分不流動,

而現在恰恰相反:

大部分流動,基本上是從農村往城市流動,

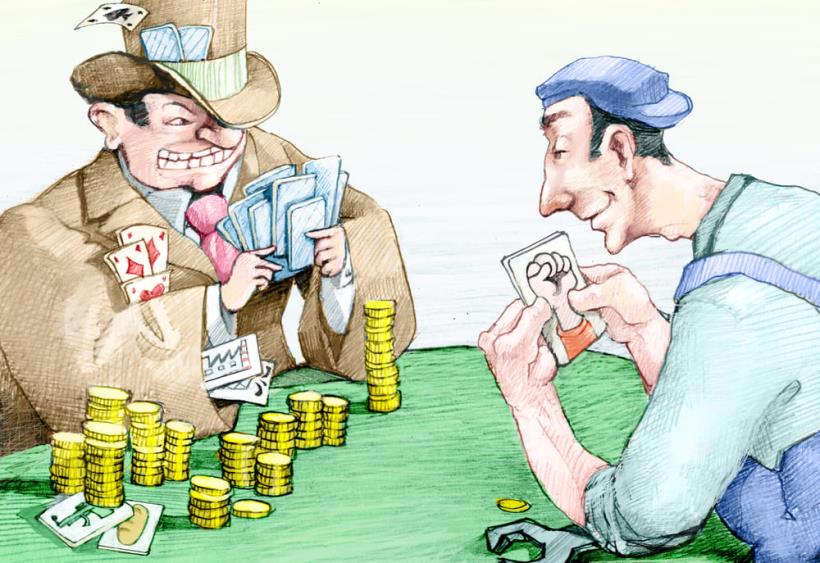

在城裡,大家來自五湖四海,

各自說各自的台語腔調根本無法交流,

為了選擇成本最低的交流工具,

人們只好選取最大公約數:國語。

你不用學我的台語腔調,

我也不用學你的台語腔調,

大家都說國語,人人都能懂,

將彼此學習語言的時間節省下來,

可以馬上開展交易。

為什麼叫「國語」?

「國語」是

「這國之下人人能通」的意思。

所以我們從經濟常識去解釋,

國語流行的根本原因就水落石出了:

因為大家都用國語,交易成本最低。

這是經濟的解釋。

也就是說,國語的興盛,

並不是人們被迫的結果,

而恰恰是人們自發的結果,

人們都趨利避害,

說國語交易成本最低,

所以大家都選它。

在這裡首先聲明:

作為一名自由主義者,

我不贊成強迫任何人說或不說一種語言。

但是就台語的興盛和台語的式微,

是人口在全國範圍大規模流動的必然結果。

換句話說,就算官方不強制推廣國語,

國語的興盛和台語的式微也是大勢所趨。

其根本原因就如上述所說:

因為使用國語交易成本最低、

各方獲利最大。

人們趨利避害的本性,

決定了人們總是選擇使自己利益最大化的交易工具。

發表

發表

我的網誌

我的網誌