【我們想讓你知道】

中國大陸有哪些部分讓美國備感壓力?就是美國財政部長葉倫特別提到的數位貨幣。前幾年在周小川擔任央行行長的時候就提出 DCEP(數字人民幣),其實是指兩件事情:第一個是數位貨幣(Digital Currency);另一個是電子支付(Electronic Payment)。中國大陸後來發現,他們的重點其實不是電子貨幣,因為它本來就有人民幣,數位支付才是真正的關鍵。

文 / 孫明德

數位人民幣、比特幣、DIEM 的比較

將方向設定為把現有的人民幣交易數位化,並更名為 CNY,參與者是現有的央行與金融機構。由於早有支付寶與微信支付的經驗,原本交易的金額就很大,速度也夠快,光是每年的雙十一,每秒就能進行 9 萬筆交易。中國大陸評估要朝這個方向進行難度並不高,因為現在每秒已可同時進行 30 萬筆交易。

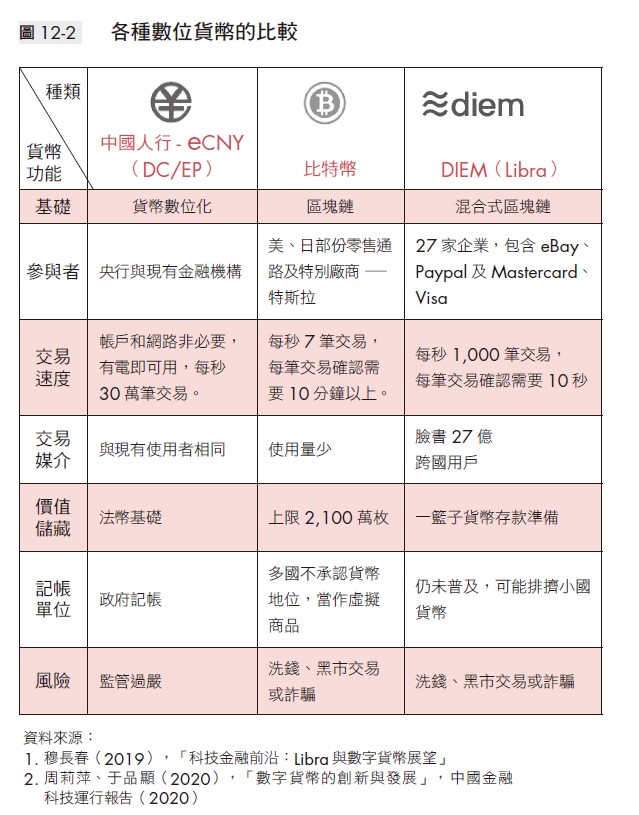

如果跟其他的數位貨幣比較(如圖 12 - 2),無論是比特幣或者是臉書推出的 DIEM 都有明顯差距。首先,這些數位貨幣並非以現有貨幣進行新數位化交易,而是創造一個以區塊鏈技術為基礎的數位貨幣,或者是混合式區塊鏈。其次,目前參與貨幣買賣的人相對而言並不多。電動車大廠特斯拉一度宣稱要以比特幣進行交易,被視為重要市場指標;但不久後就以耗能太多、不夠環保宣布放棄。

1. 交易速度差異

交易速度是另外一個大問題,比特幣每秒只能進行 7 筆交易,而且要花 10 分鐘以上確認每筆交易的正確性,並不符合我們一般人日常交易的需要。DIEM 當然目前更不普及,雖然聽說很多家企業參與臉書的合作計畫,但目前看起來普及的程度並不是很高。

2. 貨幣功能差異

以貨幣的功能來看,中國人行的數字貨幣是以現有貨幣為本,使用者跟現在相同,具有法幣的基礎,但比特幣的使用量就不是很多,上限只有 2,100 萬枚,而且價格波動非常大,很多國家將它視為投資或虛擬商品,並不承認是一種貨幣。DIEM 採用的是混合式區塊鏈,雖然號稱已有 27 家企業參與,但還有很大的擴展空間。不同於中國人行的 eCNY 本有法幣基礎,DIEM 為了維持貨幣價值,必須跟一籃子貨幣存款準備掛勾。

3. 風險差異

在風險方面,DIEM 或者是比特幣常常被用來洗錢、黑市交易、跨國詐騙,這也是許多國家的憂慮;中國人行的數字貨幣則剛好相反,比較令人疑慮的是,會不會因此容易掌握人民的交易紀錄而監管過嚴。中國大陸對於金融原本就有很強的監控,用數位人民幣會不會增加更多?大概也是相當有限。

人民幣數位化,致使美國備感壓力

究竟人民幣數位化隱含什麼意義,以致對美國形成壓力?其中關鍵在於經濟實力與金融實力並不相同,從上個世紀前半美國和英國的爭鋒上就看得出來。美國經濟在 1870 年就超越英國,但是美國的金融實力直到二次世界大戰結束、1950 年以後才趕上英國,美元成為全世界外匯準備、外匯存底最重要的部分,超越了英鎊。

經濟實力超越,不代表在金融市場同樣可以勝出,反過來說,是不是也有國家可能從金融市場彎道超車?我們看到,1978 年中國改革開放後,美中雙方經濟實力就開始變化,美國在全世界 GDP 的占比,從 1966 年的 40% 降到現在的 25%, 而同一時間中國則從只占全世界 4%,現在增加至 16%,雙方距離愈來愈近。現在中國大陸要從金融開始追趕美國,特別是數位支付、行動支付的快速提升,更讓美國備感壓力。

數位金融戰 如何應對新戰場?

這場數位金融的科技戰接下來會怎麼走?

美中雙方目前的數位金融實力

中國大陸在 2020 年數位支付的金額高達 60 兆美元。但是美國只有 1,800 億美元,相差幾百倍,所以讓美國有壓力的是中國大陸數位行動支付的發展。

中國大陸的央行 跟商業銀行搶生意?

答案是不會,央行本身也強調不會。因為想取代的不是現在銀行裡面的活存或定存,而是取代每個人口袋裡都有的錢包和裡面的現金,要讓錢從原來的紙幣、硬幣變成一個放在手機裡面的數位貨幣,就算手機不上網,也可以互相支付。

人民幣有機會挑戰美元霸權嗎?

答案是人民幣現在只占全世界的交易 2%,大概跟加拿大幣差不多,普及率並不高,現在使用支付寶、微信的也都是大陸的民眾,一般外國人都不能使用這些支付方式,所以挑戰美元還有很長的路要走。

儘管如此,美國面對「人民幣電子化」的挑戰也不能掉以輕心。美國的智庫特別提醒,首先必須先強化支付環境的基礎設施、成本、速度和可靠性。美國人到現在仍然習慣用信用卡、支票, 必須先有好的基礎設施,再加上值得信賴的誘因才可能讓人民改變習慣。

美國常用的金融制裁,可能弱化美元主導地位。像制裁北韓或伊朗,這些被制裁的國家,都希望能夠跟美元脫鉤改用別的貨幣,人民幣可能剛好成為他們想要使用的貨幣。 最後,中國大陸的創新有很多並不是金融業者自己在做,而是由電商與科技業跨領域投入,所以美國要像中國大陸的支付寶、微信支付一樣,讓更多創新的公司加入數位支付的領域,才能有效加速美元的創新。

21 世紀科技戰,波及多元產業

科技是 21 世紀驅動產業與國家前進的動力,所以「科技戰」的定義也和美國在上個世紀打過的科技戰大不相同,對手的實力 跟過去不同,交戰領域也更為擴大。例如 2021 年上半年的「疫苗之戰」,就可以看到其中夾雜著政治、經濟、醫療、生物科技、AI、晶片等不同領域,涵蓋了法令、專利制度與行政程序各種關卡。可想而知,影響的產業也會更多,未來如何發展, 值得大家持續關注。

更多好文推薦給你:

- 最常見的 5 項隱形花費,正在啃蝕你的財富!減少「被動支出」,一年竟可多存近幾萬元…

- 小黃運將 all in 台股,慘賠 1,000 萬積蓄…投資最怕:手中有股票、心中沒股價!

- 父母的「收入」決定孩子的幸福… 切記!越貧窮的家庭,更該重視「教育」

本文摘自《孫主任的經濟筆記》,作者:孫明德、溫怡玲、出版社:天下雜誌出版

(圖:shutterstock,僅示意 / 責任編輯:鄭丞偉;內容純屬參考,並非投資建議,投資前請謹慎為上)

發表

發表

我的網誌

我的網誌