【編聊邊看,我想讓你知道的是】

10月12日,

地鐵發生一起女童腳踹母親的事件。

原來是女童媽媽搞錯終點站上錯了車,

下車後女童情緒失控,

不斷用腳踹媽媽,旁人勸阻無效,

女童還開始動手打人,

最後女童媽媽拉著女童上車離開,

才結束這場鬧劇。

事發過程被路人拍攝下來發佈到網路上,

網友看了紛紛留言表示覺得女童太誇張,

應是教育出了問題。

並有多人贊同,

如果小時候不好好教育孩子,

將來這孩子遲早會被社會教訓。

繼續看下去...

(贊助商連結...)

文/媽媽經

日常生活中對父母大打出手的人不多,

但不同程度的出言不遜、怨天尤人還是有的,

孩子對父母(和自己的出身)忿忿不平,

原也是一種自然的感情,

很小的孩子就會說出:我討厭媽媽。

這樣的感受是可以被成熟的父母平靜接納的,

但什麼是正確的行為,

是父母要悉心引導和培育的,

這個功課,要從幼小時做起,

從一次次示範,一次次交談,

從父母的身體力行、以身作則中開始。

很多父母忙著糾正孩子,

忘記教會孩子

接納自己的真實感受,

其實接納是第一位的功課,

學會接納的人,常常有平靜的內心,

而平靜中蘊含著真正的力量,

幫助孩子描述和覺察自己的情緒:

寶貝,你現在感到特別生氣,你感覺到很憤怒。

教育不是說教,不是懲罰,不是不當的獎勵,

不是無原則的退讓,

不是一次再一次的寵溺和縱容,

教育是喚起一個孩子的內在生命活力,

是讓一個孩子看到自己的潛力,

是激發一個孩子奮力去向自己要去的方向。

如何讓孩子擁有良知?

那就是小心翼翼地自幼呵護他們的良知,

你被尊重,也尊重他人——

你可以有不滿,可以生氣,

可以有自己瞬間的情緒,

可以有不同的慾望,

可以有不同的想法和見解,

但你知道什麼是為人不能踩的紅線,

這當是家庭教育的最重要部分,

相信孩子擁有這樣的良知,

示範給你成人世界的自律、包容、

擔當、友愛,讓你看到這樣的良知!

小孩行為常受大人影響

輔仁大學兒童及家庭學系教授林惠雅表示,

孩子出現攻擊行為並非單一因素,

往往都是跟背後的「家庭因素」有極大關聯。

如果父母經常在孩子面前爭執、

甚至大打出手的話,

那就會讓孩子在人格發育成長中,

容易對環境感到「不安」、「焦慮」,

甚至容易出現攻擊行為。

有些家長常會以為,孩子還那麼小,

就算在他面前吵架,他也聽不懂吧?

其實在幼兒約 12~24個月大時,

就懂得觀察和模仿身邊最親近的人的動作。

所以當小孩看到父母爭執、有情緒性語言,

甚至攻擊行為時,長期下來,

他們就會以為想要達到目的,這樣做是對的。

因此父母之間的相處、跟孩子的互動,

都是孩子性格養成中,非常關鍵的因素。

不及時矯正,長大後

容易只會用攻擊處理問題

小時候出現攻擊行為,

往往是因為內心不安、忌妒、

與他人爭搶、想引起注意等。

可以發現都與他人互動相關聯。

若是沒有在孩童階段及時矯正,

引導孩子正確的作法,

他們就會以為攻擊行為是有效的。

未來當他們與其他人互動,

就容易仰賴攻擊解決問題。

不僅影響了孩子的性格發展,

也影響了孩子的社交技巧,

和處理情緒的能力。

林口長庚醫院兒童心智科主治醫師梁歆怡表示,

若長期處於威權強勢管控、攻擊環境下,

孩子無形中就會將這種行為模式儲存在腦中。

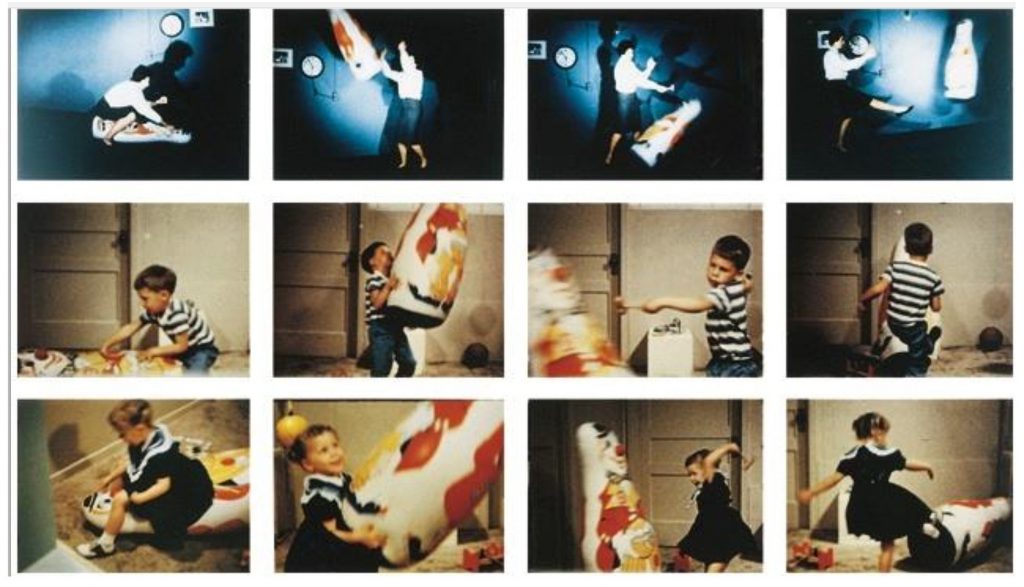

著名的波波玩偶實驗:

用看就會的攻擊行為

美國社會心理學家 Bandura於 1961年

提出「觀察學習理論」,

他認為人不需要透過讚美或處罰,

僅需要在一旁「觀看」就能「學會」!

實驗的操作方式,

是讓孩子看一段成人對波波玩偶

(Bobo doll)展現攻擊行為的影片,

分別是:壓在地上扁、往上拋、揍臉部、踹飛,

接著,讓孩子和波波玩偶在一個小房間裡「獨處」,

實驗結果發現:

孩子最終會展現出他所觀看到

成人對待波波玩偶的攻擊方式,

模仿成人歐打波波玩偶的動作。

下圖第一排是成人,

第二排是小男孩,第三排是小女孩,

可見孩子學會了攻擊行為,

卻不知道這是攻擊行為,

他們不過只是學習大人的玩法。

父母應該要做孩子的榜樣,

並體諒孩子情緒

由於孩子都會把爸爸媽媽的互動

看在眼裡、記在心裡,

因此平常父母相處時,

就要注意有沒有出現錯誤示範,

應該要以身作則,

給孩子樹立正確的與他人相處模式。

比如夫妻間,

或是家長與孩子間意見不合時,

採用理性溫和的態度溝通,

不用激烈言語刺激對方,

當然也不能動手動腳。

在溝通時,輔導孩子

準確地說出自己的情緒:

為什麼不開心、為什麼不喜歡,

然後讓孩子知道自己的情緒

有被好好理解、尊重,並一起找出解決辦法。

這樣孩子下次有情緒問題時,

就會知道用好好說出來,

代替鬧脾氣、動手動腳。

另外,

培養孩子同理心同樣重要。

小孩往往不知道自己的行為會照成什麼後果,

與其只是對著孩子大吼這樣不行、那樣不可以,

不如確實告訴孩子不能做的理由。

如果孩子推擠人,

就要告訴他被推擠的人會受傷、會痛,

孩子知道為什麼不可以這樣做後,

自然就會有所收斂,也能對他人更有同理心。

推薦閱讀:

未經同意,請勿轉載。

(責任編輯:CMoney編輯/LULU)

(圖/媽媽經)

發表

發表

我的網誌

我的網誌